【作者簡(jiǎn)介】霍巍,四川大學(xué)中國藏學(xué)研究所所長(cháng)、四川大學(xué)杰出教授,四川大學(xué)四部委鑄牢中華民族共同體意識研究基地主任,本刊學(xué)術(shù)委員。

【摘要】西藏西部是吐蕃時(shí)代重要的交通要地。文章基于在西藏阿里地區日土縣、噶爾縣的考古發(fā)現,認為經(jīng)過(guò)史前時(shí)代、象雄時(shí)代的多年經(jīng)營(yíng),在這個(gè)區域也形成了吐蕃通往中亞、南亞和西域的若干重要交通路線(xiàn)。這些路線(xiàn)所構織成的交通路網(wǎng)是高原絲綢之路重要的組成部分,歷來(lái)為國際學(xué)術(shù)界所關(guān)注。近年在這個(gè)地區新的考古發(fā)現,有可能使得其中一些過(guò)去鮮為人知的交通路線(xiàn)被加以確認,從而從更廣闊的視野拓展對于這一問(wèn)題的認識。因此,這一路網(wǎng)對促進(jìn)西藏西部地區與祖國內地、西域,以及中亞、南亞的交流往來(lái)提供了極大的便利,有重要的歷史功績(jì)。

【關(guān)鍵詞】高原絲綢之路;西藏西部;古代交通;中西文化交流;吐蕃時(shí)代考古

一、關(guān)于吐蕃進(jìn)出西域路線(xiàn)的討論

關(guān)于唐代吐蕃的對外交通路線(xiàn),歷來(lái)為國際學(xué)術(shù)界所關(guān)注。隨著(zhù)吐蕃王朝7世紀以后在西藏西部地區的不斷擴張,將大、小羊同(藏文史書(shū)中也稱(chēng)為“象雄”)均納入其屬地,其后吐蕃通往中亞、南亞等地的交通路線(xiàn),往往都涉及這個(gè)區域。

我國學(xué)者王小甫曾在其《唐、吐蕃、大食政治關(guān)系史》一書(shū)中,認為吐蕃最初進(jìn)入西域之路的文獻記載見(jiàn)于《冊府元龜》卷四四九所載唐龍朔二年(662)十二月,唐軍在蘇海政統領(lǐng)之下進(jìn)入西域,但在此遇到“弓月又引吐蕃之眾來(lái)拒官軍”,表明吐蕃勢力此時(shí)也進(jìn)入到這一區域。王小甫認為,吐蕃人到達西域,最初是越過(guò)“于闐南山”(即昆侖山和喀喇昆侖山)進(jìn)入到疏勒的,而并非如一些研究者推測是繞道蔥嶺,經(jīng)大、小勃律地區(即今巴基斯坦北部、吉爾吉特一帶)進(jìn)入到西域。由此他還進(jìn)一步推測,由于自然地理條件的限制,古往今來(lái),青藏高原向北去塔里木盆地的大道主要有東道、中道、西道3條。東道:出柴達木盆地西北,沿阿爾金山北麓到若羌綠洲。從若羌向西北去焉耆或向西去和田均需穿越塔克拉瑪干沙漠。中道有兩條路線(xiàn):一條大致就是今天新藏公路所經(jīng)的路線(xiàn),即穿過(guò)夾在昆侖山和喀喇昆侖山之間的阿克賽欽地區。另一條從西藏高原西北的拉達克(現為印控克什米爾地區)向北翻越喀喇昆侖山口、蘇蓋提山口,過(guò)賽圖拉(Shahidulla)向西北南下塔里木盆地達葉城(唐代的朱俱波);或者直接向北由桑株達坂翻越昆侖,再東去和田或西去葉城。西道即上文所言向西繞勃律之路。

在上述三道中,王小甫認為以“中道”最近,也最易于為剛興起不久的吐蕃所利用,他批評以往的研究者“僅僅由于這條路上的地理和氣候條件惡劣,便直接將其排除在研究對象之外”。其后,他進(jìn)一步強調,這條中道“實(shí)際上是吐蕃向高原以外發(fā)展的最早路線(xiàn)”,“盡管不完全排除吐蕃人此前跨越蔥嶺進(jìn)入西域的可能性,但如果他們一直就是這樣做的,那該如何解釋能夠明確斷代的有關(guān)記載都集中在七世紀末以后而不是此前這一事實(shí)呢?恰恰相反,我們掌握的許多史料表明,在唐朝初年,吐蕃軍隊幾乎總是越于闐南山(昆侖與喀喇昆侖)與突厥余眾連兵襲擾塔里木盆地緣邊綠洲的。只是后來(lái),唐朝于長(cháng)壽元年(692)重新收復安西四鎮并戍以重兵,吐蕃才被迫向西開(kāi)通繞蔥嶺進(jìn)入西域之路的”。

日本學(xué)者森安孝夫對于吐蕃進(jìn)入“中亞”(筆者按:他所稱(chēng)的中亞是一個(gè)廣義的概念,包括了我國西域在內)及其路線(xiàn)的開(kāi)通則有不同的看法。他認為可將吐蕃對中亞的經(jīng)略分為3個(gè)時(shí)期,(一)7世紀后半葉。這個(gè)時(shí)期正值吐蕃王朝噶爾家族專(zhuān)權,主要通過(guò)帕米爾地區進(jìn)入到中亞,并且一度將中亞控制于吐蕃勢力之下。(二)8世紀前半葉。這個(gè)時(shí)期吐蕃一方面仍然高度重視對帕米爾地區的控制,另一方面則開(kāi)始對羅布泊地區的經(jīng)略,從東西兩面加強對中亞的掌控。這個(gè)時(shí)期也是唐王朝經(jīng)略西域的重要階段。(三)8世紀后半葉至9世紀前半葉。進(jìn)入8世紀后半葉之后,由于安史之亂導致唐王朝勢力的衰弱,吐蕃勢力大盛,尤其是在8世紀末完全控制了天山南道,從而形成東至河西走廊、西達帕米爾地區的控制態(tài)勢,從東西兩個(gè)方向共同強化了對西域控制的局面。也正是在這個(gè)階段,吐蕃名副其實(shí)地成為與東西南北進(jìn)行物質(zhì)、文化交流與融合的中心,扮演了世界史上重要的角色。

很顯然,森安孝夫將吐蕃進(jìn)入中亞(包括我國西域)的初始時(shí)間定在了7世紀的后半葉,而且主要的路線(xiàn)是通過(guò)帕米爾(即上文所提及的大、小勃律地區),沒(méi)有涉及王小甫提出的“中道”。

王小甫在論證吐蕃中道的成立時(shí),也充分利用了傳世文獻材料和考古資料。例如,他認為唐人《釋迦方志》中所記載的“東女國非印度攝,又即名大羊同國,東接吐蕃,西接三波訶,北接于闐”,其中的東女國也即《隋書(shū)》中所記載的“女國”。《唐會(huì )要》和《通典》中均稱(chēng)大羊同東接吐蕃,北接于闐,所以可以比定漢文文獻中所載的“女國”也即“大羊同”,在敦煌古藏文文獻中稱(chēng)為“象雄”。由于象雄在公元644年已被吐蕃所滅,因而將其納入吐蕃,“所以,隨之而來(lái)的吐蕃軍隊經(jīng)由這里傳統的交通路線(xiàn)向北發(fā)展是很自然的”。從商貿交流的角度來(lái)看,西藏高原的食鹽可與外界的生絲、玉石、黃麻、羊毛等進(jìn)行交換,所謂“食鹽之路”很可能就是吐蕃先民最早開(kāi)辟出的與外界交流的世界性通道之一。在考古資料上,西藏西部日土縣境內發(fā)現的古代巖畫(huà)有的與苯教內容相關(guān),類(lèi)似的巖畫(huà)也同樣發(fā)現在新疆和田的桑株巴扎西南的桑株河谷之中,由此可見(jiàn)桑株達坂自古就是西藏高原北通塔里木盆地的要道。

由于時(shí)代所限,王小甫當年能夠利用到的考古資料十分有限,從所列巖畫(huà)的地域分布來(lái)看,大體上只能從今天西藏西部的日土縣向北延伸到新疆桑株河谷一帶,而且由于巖畫(huà)的年代、內容等方面也還具有不少不確定性因素,因而還不能從考古學(xué)上提供更為有力的證據。新的考古發(fā)現將會(huì )為我們重新認識“中道”的初創(chuàng )與形成開(kāi)拓更廣闊的視野,提供更堅實(shí)的證據。

近年來(lái),在西藏西部地區的考古工作中,相繼發(fā)現了阿里噶爾縣故如甲木和曲踏墓地、札達縣桑達隆果墓地、札達縣皮央·東嘎果扎墓地和卡基墓地、札達縣曲龍遺址薩扎地點(diǎn)墓地等一批重要的古遺址和古墓地,時(shí)代跨度從公元前1世紀到公元5世紀,多為7世紀吐蕃王朝征服象雄之前的遺存,所以在一定程度上可以將其比定為“前吐蕃時(shí)代”“早期金屬時(shí)代”“象雄時(shí)代”的人群在此遺留之物。這批墓葬的喪葬習俗、墓葬形制和隨葬器物方面反映出多元文化因素的混雜,其中尤其值得關(guān)注的是這一地區與中亞、南亞和我國西域等周邊地區的文化交流與聯(lián)系。研究者已經(jīng)發(fā)現,在西藏西部這些墓葬中出土的漢晉時(shí)代的茶葉,可能是經(jīng)由新疆南部的絲綢之路南線(xiàn)輸入的,和新疆民豐尼雅博物館在尼雅遺址所采集到的一些用灰色織物包裹的磚茶殘塊、漢景帝陽(yáng)陵中出土的茶葉有可能為同時(shí)代之物。上述墓地中還多見(jiàn)竹器、木器和漆器的殘存物件,由于青藏高原西部地區海拔較高、寒冷干燥,樹(shù)木無(wú)法生存,所以從這些器物的器物形制、制作工藝和樹(shù)種選擇上看,很有可能受到新疆地區的影響,甚至有可能是直接從新疆地區輸入。絲綢的產(chǎn)地可能是祖國內地,經(jīng)由新疆通過(guò)“高原絲綢之路”輸送到西藏西部高海拔地區。

上述這些新的考古發(fā)現,有力地支持了王小甫關(guān)于吐蕃時(shí)代“中道”的論證。因為從年代上看,早在吐蕃滅亡象雄之前(644),西藏西部今札達縣、噶爾縣等地已經(jīng)和新疆南部地區建立起較為穩定的文化交流與聯(lián)系,這條越過(guò)“于闐南山”的交通干線(xiàn),無(wú)疑早在吐蕃王朝勢力進(jìn)入象雄地區之前已經(jīng)初步形成。在征服象雄之后,吐蕃人充分利用這些早期的通道進(jìn)一步加以改造和完善,使之成為從青藏高原西北方向外最早形成的交通要道,也是吐蕃進(jìn)入西域迄今為止年代最為久遠的通道。

二、關(guān)于中道南段的走向

既往研究對于從西藏西部今日土縣以北通往新疆的路線(xiàn)討論較多,但對于日土縣以南的中道南段的情況則很少涉及。近年來(lái),以筆者作為領(lǐng)隊的四川大學(xué)南亞廊道考古調查隊在西藏自治區阿里地區日土縣、噶爾縣境內開(kāi)展的調查工作中,在日土縣熱幫鄉、噶爾縣扎西崗鄉境內新發(fā)現多處吐蕃時(shí)期的巖面題刻,對于認識中道南段的路線(xiàn)走向、時(shí)代提供了新的材料。

新發(fā)現的吐蕃巖面題刻分別位于日土縣的貢拉(?????)、蘆布錯南岸(???????????)、宗雄措西北岸以及噶爾縣的扎江(????????)等地點(diǎn)。題刻與鑿刻的巖畫(huà)相共存,巖畫(huà)的內容與過(guò)去在阿里地區發(fā)現的同類(lèi)巖畫(huà)相似,有大角的山羊、牦牛等高原動(dòng)物以及引弓射箭的獵人等形象,但也出現了線(xiàn)刻而成的佛塔。藏文題刻的內容一方面具有游牧民族的特點(diǎn),同時(shí)也具有濃厚的佛教色彩。如日土縣貢拉地點(diǎn)位于熱幫鄉政府所在地以東約20千米的熱幫湖南岸小山包上,共有4處藏文題刻,與數百幅動(dòng)物巖畫(huà)共存。題刻的內容有“瓊波騎在山羊上”“瓊波薩達覺(jué)如是”“牦牛、杰”“瓊波”等。蘆布錯南岸題刻則有“哼嗯!瓊波賽貢(卍)西”“瓊”“(卍)瓊波多雷書(shū)寫(xiě)(卍)”等。日松鄉宗雄措題刻位于日松鄉至熱幫鄉方向約30千米處的公路北側,東南距宗雄措湖約2千米,兩處藏文題刻分別為“瓊波利拉贊”“吉德岱娘芒拉囊書(shū)寫(xiě)、瓊波薩寸造”。噶爾縣扎江題刻位于噶爾縣扎西崗鄉典角村一座東西向的巖石上,地處森格卡布(獅泉河)東岸。扎江地點(diǎn)的藏文題刻與大量的動(dòng)物和佛塔巖畫(huà)并存,并且具有明顯的宗教色彩。如1號題刻為“辛杰瑪協(xié)敬造、愿積福德”。2號題刻為“辛杰瑪協(xié)敬造”。3號題刻為“覺(jué)珠相尊塔強敬造”。4號題刻為“囊薩莫堅為積功德敬造”。5號題刻為“奈孔酬為懺悔而敬造”。

對于這批新發(fā)現的巖面題刻的年代斷代問(wèn)題,夏吾卡先提出了一些看法。他從題刻文字中藏文文法上輔音字母“格古”反寫(xiě)體和將隔字符號統一放在左右字母間的居中位置這一特點(diǎn)入手,比較822年拉薩所立的《唐蕃會(huì )盟碑》、11世紀中葉的《杰拉康碑》、996年和1042年前后的塔波寺題記等藏文材料,“根據文法特征演變類(lèi)推,我們認為熱幫題記的時(shí)代集中在吐蕃時(shí)期,而扎江石刻的年代約在公元9世紀中葉至公元10世紀”。

基于這個(gè)年代判定,他將上述新發(fā)現藏文題刻中出現頻率最高的“瓊”和“瓊波”,認定為吐蕃時(shí)期活躍在西藏西部邊疆地區最顯赫的家族姓氏,可能與敦煌古藏文寫(xiě)卷中的“瓊布”家族有關(guān)。并進(jìn)一步指出,瓊布家族的歷史最早可以上溯到西藏各小邦時(shí)代,阿里象雄王李聶秀的家臣中有瓊布·若桑杰;松贊干布時(shí)代,這一家族的著(zhù)名軍事將領(lǐng)瓊布·邦賽斯則曾率吐蕃軍隊征服象雄并將其納入吐蕃王朝版圖。瓊布家族在西藏西部和中亞一帶都曾遺留有影響的痕跡,甚至在新疆哈密、阿富汗瓦罕走廊都曾發(fā)現過(guò)這一古老家族的蹤跡。才讓太、頓珠拉杰等學(xué)者還從苯教史、象雄王國史、古格王國史等不同的觀(guān)察視角對瓊布家族在西藏西部的影響和地位進(jìn)行過(guò)分析,認為這一家族很可能發(fā)源于象雄,后來(lái)隨著(zhù)吐蕃的崛起廣泛分布于整個(gè)青藏高原。

此外,夏吾卡先還將題刻中出現的“吉德岱娘芒拉囊書(shū)寫(xiě)”中的“吉德”,比定為今印控“喜馬偕爾邦”的斯比提(Spiti)某家族名;認為“岱”是部族或“戶(hù)”;“娘”是姓氏;“芒拉囊”當為某個(gè)尚無(wú)法考證的人名。基于上述釋讀,他進(jìn)而論證,吉德家族也是吐蕃王朝最為顯赫的家族之一,曾出現在11世紀在斯比提發(fā)現的拉隆寺壁畫(huà)題記當中。成書(shū)于12世紀的《第吳宗教源流》中,認為吉德是下部象雄的一部族,故“如今在日土境內早期題記中發(fā)現這一地名,這應該與吐蕃時(shí)代的人群流動(dòng)和邊境貿易往來(lái)有關(guān)”。

夏吾卡先所開(kāi)展的這些基礎性古藏文釋讀和初步的研究意見(jiàn)無(wú)疑具有重要價(jià)值,對于我們根據這些新的考古發(fā)現來(lái)進(jìn)一步認識西藏西部地區吐蕃時(shí)期的對外交通路線(xiàn),也是富有啟發(fā)意義的。

此次在西藏自治區阿里日土縣、噶爾縣境內發(fā)現的這批藏文題刻,在地理位置上均位于本文所要討論的“中道”南段,其中噶爾縣的扎江地點(diǎn)是目前所發(fā)現的距離印控拉達克地區最近的一處題刻點(diǎn),距離實(shí)際控制的邊境線(xiàn)僅20千米,為研究從我國境內通往拉達克地區的古代交通路線(xiàn)提供了新的線(xiàn)索。夏吾卡先甚至勾勒出這條古道可能的走向:從日土熱幫鄉向西至日松鄉,又從日松鄉南下,從西南方向翻越梅拉山口后即可抵達扎江石刻地點(diǎn),最后從扎江沿著(zhù)獅泉河至拉達克。

值得注意的是,在拉達克境內過(guò)去也曾發(fā)現過(guò)與上述巖面石刻題記相類(lèi)似的考古材料,可以進(jìn)行一些對比研究。英國學(xué)者鄧伍德(P. Denwood)在其所著(zhù)《拉達克石刻錄》中,就曾記錄了一批拉達克境內發(fā)現的石刻題記,這批石刻的地點(diǎn)位于拉達克境內的阿齊寺附近以及喀拉孜(Khalatse)和努爾拉(Nyurla)等地,即喀拉孜橋和拉達克首府列城通往奈莫(Nyemo)公路之間。石刻情況和我國境內西藏阿里日土、噶爾縣發(fā)現的巖面石刻相似,即在巖面上有刻畫(huà)出的簡(jiǎn)單的動(dòng)物、人物以及一些塔形圖案,石刻文字混雜其間,共計14條,內容均十分簡(jiǎn)短。

鄧伍德也注意到,在拉達克藏文題記的寫(xiě)法上,輔音字母“格古”反寫(xiě)的現象多見(jiàn),這與8—9世紀時(shí)期吐蕃碑刻中的用法相似,多見(jiàn)于9世紀前期。再從兩地題刻的句式上看,均以“某某寫(xiě)”這樣的短語(yǔ)為主,似也具有某些共同特征。

但是,相較而言,拉達克題刻的時(shí)代特征似乎要更為明顯一些。例如,題記采用動(dòng)物生肖作為紀年,這是吐蕃時(shí)期藏歷紀年常見(jiàn)的方式。拉達克石刻中的這種紀年方式顯然具有吐蕃時(shí)代的特點(diǎn),這是與本文所述阿里新發(fā)現石刻的不同之處,雖然我們目前已無(wú)法考證其中出現藏歷紀年可以比定為具體哪一年,但其頗具吐蕃紀年特點(diǎn)這一點(diǎn),令人印象深刻。拉達克題刻中出現的“官吏東贊”一語(yǔ),很可能為吐蕃王朝時(shí)期大臣噶爾·東贊。吐蕃軍隊在7世紀首次攻占拉達克,將原屬于象雄王國的拉達克收為吐蕃屬地。從這個(gè)歷史背景來(lái)看,石刻題記的年代可從7世紀一直到8世紀末甚至9世紀上半葉,即吐蕃末代贊普朗達瑪于842年去世為止。因此鄧伍德推測:“這些文書(shū)很明顯是在吐蕃實(shí)際占領(lǐng)期間寫(xiě)成的。”鄧伍德也從殘存的拉達克石刻中發(fā)現了一些頗似家族名號的字句。如“????????”一詞,他認為“看起來(lái)像是一個(gè)家族的名稱(chēng),或者是指某個(gè)地區的同宗集團”。對于石刻中的某些家族名稱(chēng),他認為“與阿里地區的關(guān)系又成為人們的興趣所在”。這些特點(diǎn)似與阿里新發(fā)現的石刻題記之間也有著(zhù)某種聯(lián)系。

鄧伍德還從拉達克石刻所在地點(diǎn)的地理位置、自然環(huán)境上提出了一個(gè)很重要的觀(guān)點(diǎn),他認為這些石刻所在地點(diǎn)顯然有著(zhù)舉足輕重的意義,這些地點(diǎn)都由山谷變成了寬闊的河道,在有水的地方是可供軍隊大規模設營(yíng)的,這是在沙漠地帶所不具備的條件。軍隊也可以不斷地從當地居民中擴充兵員,所以石刻所在地點(diǎn)可能與吐蕃大規模駐扎武裝力量有關(guān)。這也提示我們是否可以將日土、噶爾縣新發(fā)現的石刻置于這樣一個(gè)歷史背景之下加以考察。換言之,這條通道的存在,在歷史上不僅僅可以是人群流動(dòng)和商貿活動(dòng)的通道,也是吐蕃軍隊遠征行動(dòng)的軍事要道。

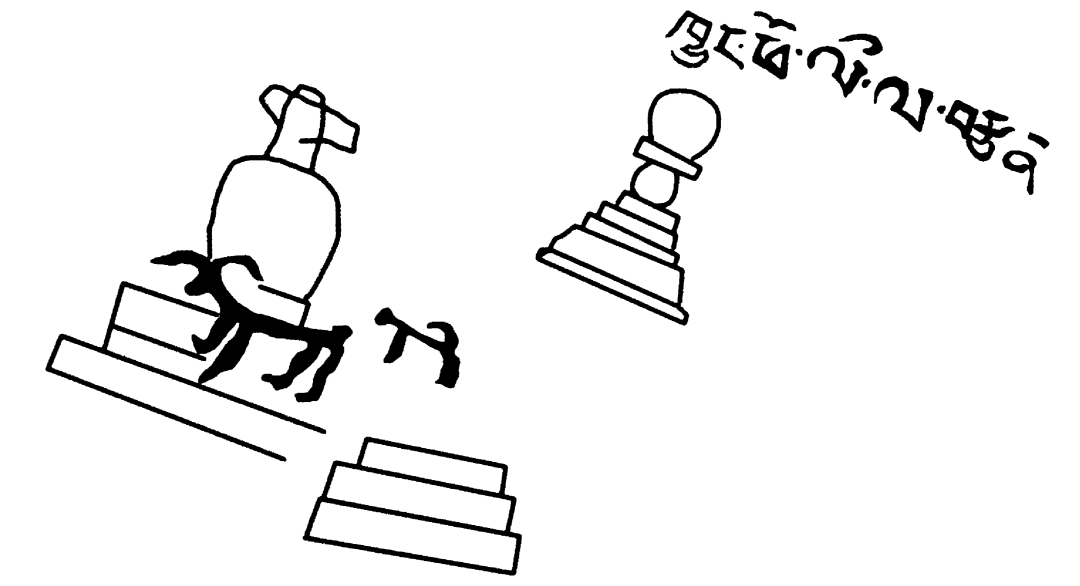

與拉達克這批石刻相比,新發(fā)現的日土、噶爾兩縣境內的題刻在年代上可能存在著(zhù)一些差異。從目前所披露的考古調查報告發(fā)表的線(xiàn)圖上觀(guān)察,兩地的題刻和巖面上刻劃的動(dòng)物形象之間存在著(zhù)明顯的打破關(guān)系,如日土熱幫鄉宗雄措1號題刻所刻的佛塔被兩只動(dòng)物圖案所疊壓打破(圖一);宗雄措2號題刻上方原有的圖案被后刻的金剛杵所疊壓打破(圖二)。

圖一 日土熱幫鄉宗雄措1號題刻

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土縣、噶爾縣吐蕃題刻調查與研究》圖四下圖)

圖二 宗雄措2號題刻

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土縣、噶爾縣吐蕃題刻調查與研究》圖五右圖)

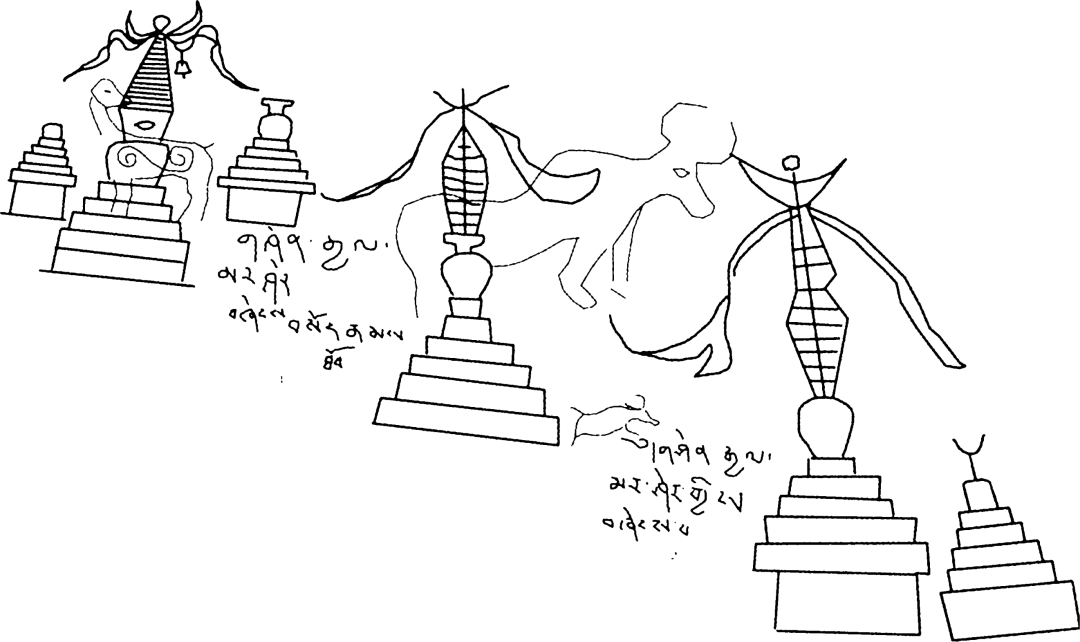

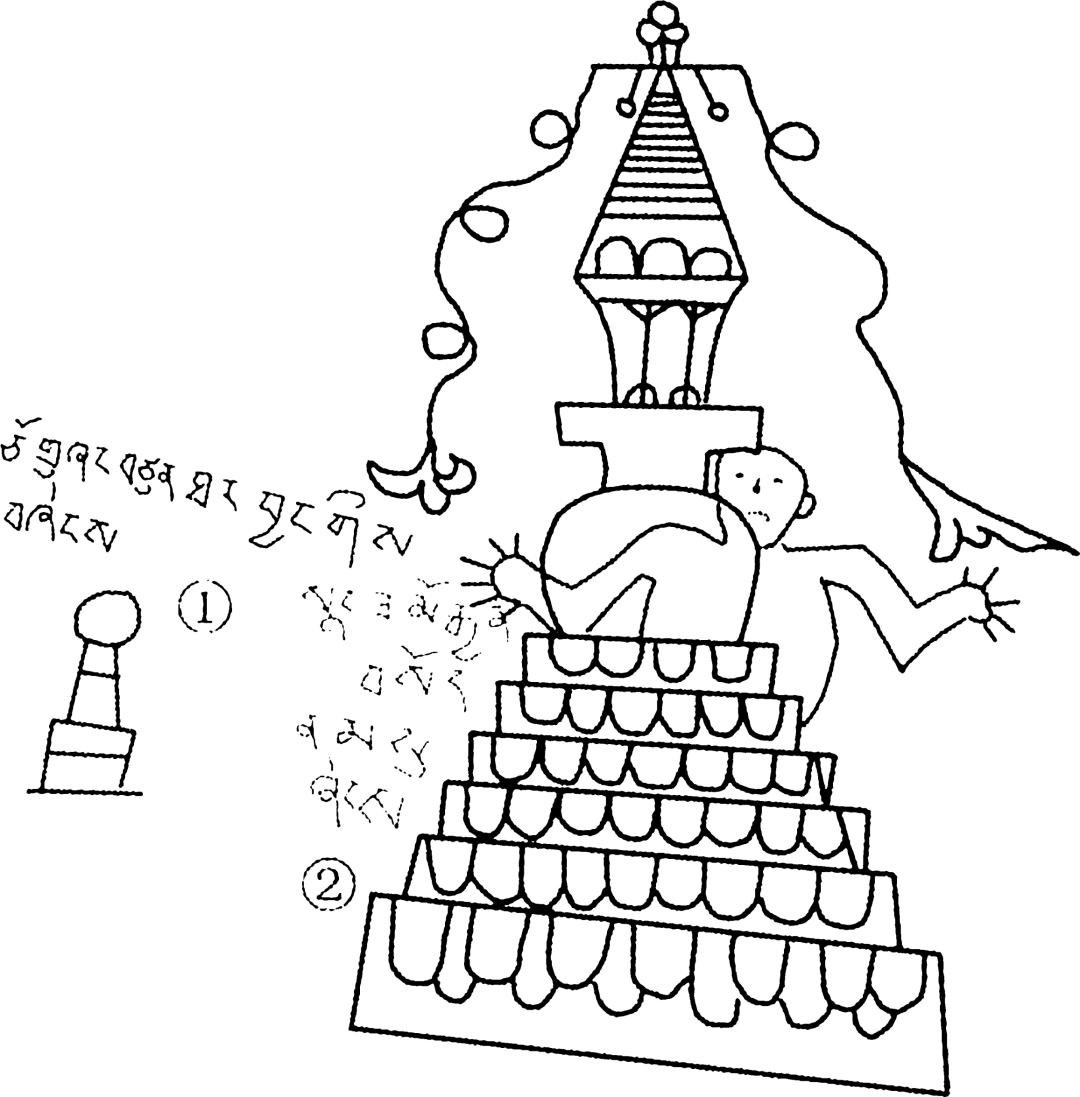

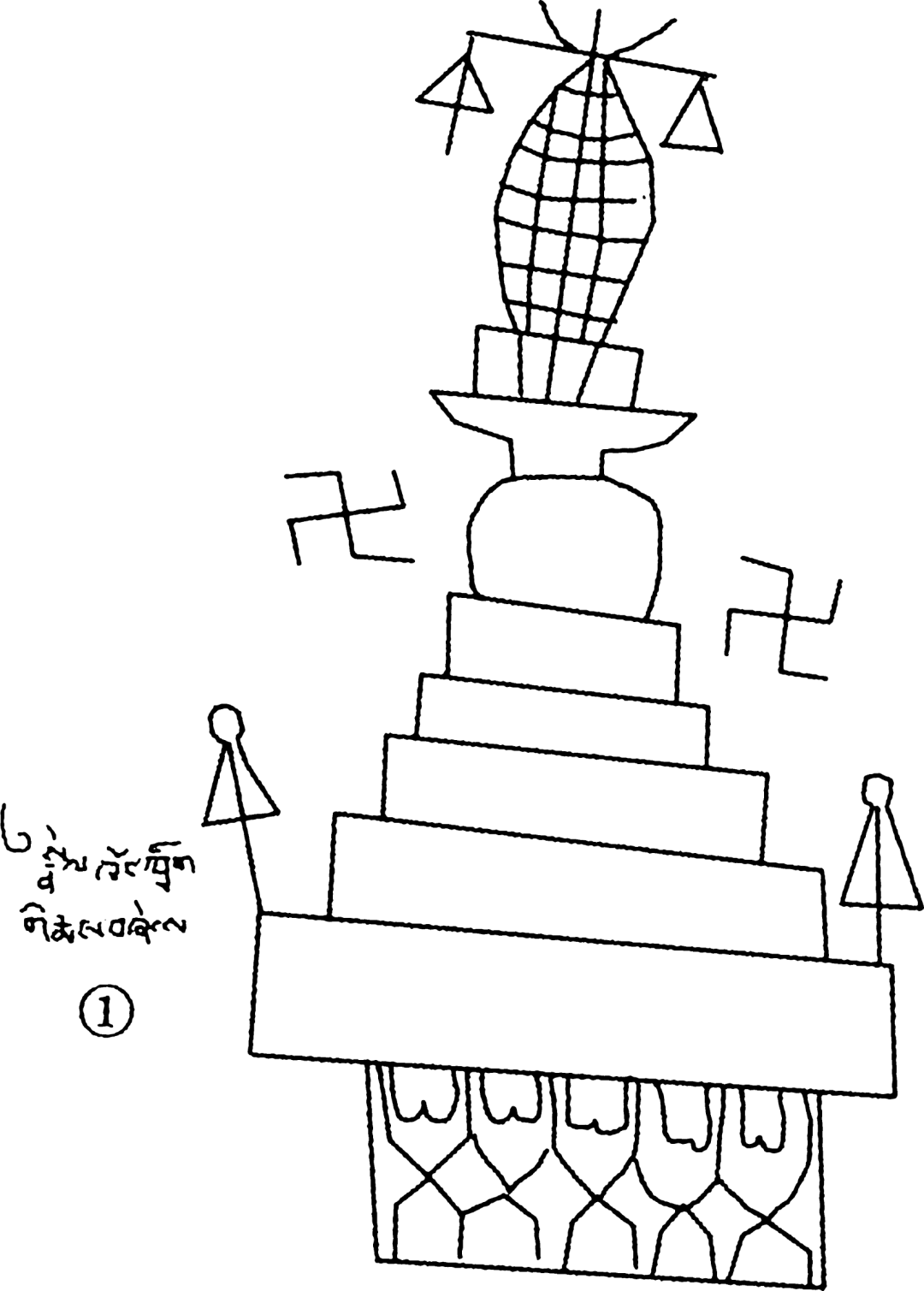

噶爾縣扎江石刻的1號和2號石刻部分線(xiàn)刻的佛塔也是疊壓在鹿、牦牛等動(dòng)物巖畫(huà)之上(圖三)。因此,動(dòng)物巖畫(huà)和題刻可能并非同時(shí)形成。噶爾縣扎江題刻當中出現了大量佛教色彩濃厚的懺悔、祈福之語(yǔ),以及數以百計線(xiàn)刻的佛塔,甚至還出現了密教金剛杵的圖像。這些因素都顯示出其年代很可能要晚于拉達克的這批石刻,應是后弘期佛教興起之后的圖像。從噶爾縣扎江地點(diǎn)所刻佛塔的形制上來(lái)看,和巴基斯坦、阿富汗瓦罕走廊一帶發(fā)現的所謂“十字架”式塔明顯有別,已經(jīng)是后弘期佛教美術(shù)中較為常見(jiàn)的佛塔式樣(圖四、圖五)。盡管夏吾卡先提出“雖然扎江3、4號題刻佛塔在形制上與公元10—11世紀阿里壁畫(huà)佛塔較為接近,但這一類(lèi)型的最早實(shí)例出現在公元8世紀古勃律青銅造像的兩側”這一論點(diǎn),但按照考古學(xué)的斷代方法,也應以年代最晚近者作為其下限,所以扎江題刻的年代至少也應斷在公元10—11世紀以后。

圖三 噶爾縣扎江石刻的1號和2號石刻部分線(xiàn)刻的佛塔

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土縣、噶爾縣吐蕃題刻調查與研究》圖六下圖)

圖四 噶爾縣扎江3、4號題刻線(xiàn)圖

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土縣、噶爾縣吐蕃題刻調查與研究》圖七右圖)

圖五 噶爾縣扎江第5號題刻線(xiàn)圖

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土縣、噶爾縣吐蕃題刻調查與研究》圖八右圖)

通過(guò)上述比較研究,我們可以得出這樣一個(gè)初步的認識:早在7世紀以降,在今西藏自治區阿里日土縣以南的廣闊區域內,和日土縣北部經(jīng)新疆南線(xiàn)通向西域于闐的通道的開(kāi)通大體同時(shí),也形成了“中道”南段從日土縣、噶爾縣沿獅泉河流域進(jìn)入到拉達克的另一條通道,這條位于中道南段的通道和中道北段交相呼應,共同構成了吐蕃從西藏西部西北方向同時(shí)進(jìn)入印度、中亞的國際路線(xiàn)。這條通道的功能是多方面的,既與人群流動(dòng)遷徙、商貿活動(dòng)有關(guān),也與吐蕃軍隊向外擴張的實(shí)際需求有關(guān)。吐蕃軍隊在實(shí)際控制拉達克期間,所刻寫(xiě)的這些題刻和在阿里境內新發(fā)現的石刻具有諸多共同的因素。更為重要的是,通過(guò)上文的年代比較,似乎我們還可以認識到,即使是在吐蕃滅亡以后,這條通道也仍然繼續得到利用,成為后弘期佛教的發(fā)祥地和政治、經(jīng)濟、文化中心古格王朝與域外交流的重要路線(xiàn)之一。

三、西藏西部南北閉合的交通環(huán)線(xiàn)的形成

除了上述由西藏高原西部經(jīng)帕米爾高原、于闐南山等北線(xiàn)進(jìn)入到中亞、西域的路線(xiàn)之外,前文所論中道南段經(jīng)拉達克進(jìn)入中亞的路線(xiàn),或可稱(chēng)為中線(xiàn)。本節中,我們擬重點(diǎn)討論以往學(xué)術(shù)界較少論及的西藏高原西部經(jīng)象泉河、馬泉河流域的札達縣、普蘭縣等南線(xiàn)進(jìn)入到今印度、尼泊爾的交通路線(xiàn)。我們或可將此稱(chēng)為中道南線(xiàn)。

就整體性的地理環(huán)境與文化格局而論,西藏西部的南段由于其特殊的位置和自然條件,尤其是發(fā)源于西喜馬拉雅的4條大河向西或向南橫切喜馬拉雅注入印度洋,使這些河流谷地形成的一系列自然山口成為西藏與南亞、中亞地區的交通要道。高原人群利用這些通道可以上溯到史前時(shí)代,后世這些通道也成為區域性的朝圣、貿易、用兵以及使節往來(lái)的最佳道路選擇。

首先,從自然地理上看,西藏西部的南部疆域有4條高原河流,分別是象泉河、孔雀河、獅泉河和馬泉河,都是外流型的河流。其中象泉河以源頭流自形似象鼻的山谷而得名,藏語(yǔ)稱(chēng)為“朗欽卡布”,從噶爾縣流經(jīng)札達縣,向西流出國境線(xiàn)進(jìn)入到印度,流入印度后稱(chēng)為薩特累季河(又譯蘇特里杰河),在巴基斯坦同奇納布河匯成潘杰納得河,最后注入印度河,是印度河的主要支流,全長(cháng)1450公里。孔雀河因其源頭流自狀似孔雀開(kāi)屏的山谷而得名,藏語(yǔ)稱(chēng)其為“馬甲卡布”,孔雀河經(jīng)喜馬拉雅山南坡流經(jīng)阿里普蘭縣后,流入印度和孟加拉國,注入孟加拉灣,全長(cháng)2700公里,其下游同布拉馬普特拉河匯流。獅泉河發(fā)源于神山岡仁波齊北部,源頭流自似雄獅張開(kāi)大口的山崖而得名,藏語(yǔ)稱(chēng)為“森格卡布”,上游流經(jīng)阿里革吉縣、噶爾縣等,最終經(jīng)托布噶魯勒出境后稱(chēng)印度河,入經(jīng)克什米爾、巴基斯坦,最后注入阿拉伯海,全長(cháng)3180公里,主要支流有薩特累季河等。馬泉河因源于形似駿馬鳴嘶之口而得名,藏語(yǔ)稱(chēng)為“當卻卡布”,流自神山岡仁波齊東南部,在仲巴縣境內稱(chēng)為“馬藏河”,在薩噶開(kāi)始稱(chēng)之為“雅魯藏布(江)”,是西藏第一大河雅魯藏布江的源頭,其下游稱(chēng)之為布拉馬普特拉河,流經(jīng)印度東北部和孟加拉國,同恒河匯合之后,注入孟加拉灣。

之所以要特別強調這幾條外流型的高原河流,是因為這些河流谷地形成的自然交通孔道,從遠古時(shí)代開(kāi)始便被人類(lèi)所利用,成為人們與外界交往交流交融的天然通道。前文已經(jīng)提到獅泉河對于日土縣、噶爾縣在對外交通路線(xiàn)上的重要意義,而在西藏高原西部的南段路網(wǎng)中,其他幾條河流同樣十分重要。

其中首先是象泉河。由于象泉河從噶爾縣的門(mén)士鄉進(jìn)入象雄和古格王朝的中心地帶,一路流經(jīng)托林寺、古格王國故城、大譯師仁欽桑布的故鄉底雅等政治、文化中心,可以說(shuō)是哺育象雄文明和古格文明的搖籃之地。象泉河向西注入印度境內,成為薩特累季河的上游,實(shí)際上和北面的獅泉河相平行地構成了一南一北兩條通往印度、克什米爾、拉達克一帶的交通要道。

孔雀河是最靠南邊的外流型河流,它自神山岡仁波齊南坡發(fā)源后,向南流經(jīng)普蘭縣出境注入尼泊爾,是西藏西部南段路網(wǎng)中改東西方向為南北方向的一條通道,也是從遠古以來(lái)便被人類(lèi)所利用,成為西藏高原西部通向南亞尼泊爾一帶的重要干道。

而馬泉河及其下游形成的雅魯藏布江,更是橫貫西藏高原南部的大江大河,使人們可以沿著(zhù)雅魯藏布江河谷形成的大大小小的無(wú)數通道自由往來(lái)。不僅如此,通過(guò)雅魯藏布江這條主干線(xiàn),還可以一直向南,連通另一條從西藏高原西南通往尼泊爾加德滿(mǎn)都盆地的通道——吉隆道(也稱(chēng)為泥婆羅道、蕃尼古道等),而這條古道早在吐蕃時(shí)期就已經(jīng)開(kāi)通,唐代初年更是成為一條連接中原長(cháng)安、高原古城邏些(今拉薩)和北天竺之間的“新道”。這條新道從吐蕃首府邏些繼而沿雅魯藏布江向西南行,經(jīng)西藏高原西南的吉隆河谷入尼泊爾加德滿(mǎn)都盆地,便可近捷地抵達北天竺。唐釋道宣《釋迦方志·遺跡篇》中,對這條古道進(jìn)行了詳細的記載和描述。考古發(fā)現的唐代使節王玄策出使天竺在吉隆河谷刻寫(xiě)的《大唐天竺使出銘》,更是首次以考古實(shí)物廓清了這條古道的走向、出境口岸、經(jīng)行年代等若干重要問(wèn)題。

前文介紹近年來(lái)在札達縣、噶爾縣境內相繼考古發(fā)現和發(fā)掘的一批古墓葬,在喪葬習俗、墓葬形制、隨葬器物等方面,均表現出多元文化因素的交融。其中既有來(lái)自北面新疆南部、中亞一帶的文化影響因素,也有許多與南亞印度、尼泊爾等地相關(guān)的文化因素。例如,在噶爾縣故如甲木和曲踏墓地、札達縣桑達隆果墓地等較高等級貴族墓葬中,都出土過(guò)作為死者“覆面”習俗的黃金面具,這類(lèi)黃金面具在印度北方邦馬拉里(Malari)墓地、尼泊爾穆斯塘薩木宗墓地(Samdzong)中都曾有過(guò)發(fā)現。有學(xué)者指出,“這些面具多發(fā)現于喜馬拉雅山西段的南北麓,年代集中在公元1—2世紀前后,尼泊爾薩木宗墓葬年代稍晚,為公元4—5世紀。它們具有很多共同特征,均為黃金制品,大小尺寸不一,至少有2件與真人面孔相當,另外幾件較小,約4—5厘米見(jiàn)方,均為捶揲法制成,在正面形成凸出的五官,并用朱砂或赭石顏料勾勒出五官和胡須線(xiàn)條,個(gè)別還用黑色和白色顏料描出眉目、牙齒。值得注意的是,多數面具的周邊都鉆有小圓孔,用以通過(guò)絲線(xiàn)固定在其他材料上。”

這些墓葬中還出土了大量的珠飾,包括料珠和蝕花瑪瑙珠等,發(fā)掘者認為“這些珠飾的來(lái)源亦應與新疆和南亞次大陸有關(guān)”;墓葬中出土了多件青銅帶柄鏡,這往往是新疆和南亞地區普遍考古出土的鏡型。在札達縣皮央·東嘎果扎、卡基墓地中出土的木器和竹器,也被認為“或來(lái)自西喜馬拉雅南坡,或與新疆有關(guān)”。

呂紅亮將西藏西部和周邊的考古文化交流稱(chēng)為“跨喜馬拉雅的文化互動(dòng)”,認為早在西藏早期金屬時(shí)代,這種文化互動(dòng)已經(jīng)非常密切。他透過(guò)對西藏西部、尼泊爾穆斯塘北部墓葬出土陶器群的分析,認為:“在公元前第一千紀晚期至公元第一千紀早期,西喜馬拉雅區域的陶器群存在諸多相似性,如穆斯塘北部與西藏西部早期遺存都以圜底罐和缽碗類(lèi)為主導,且兩者主流器形都是單耳圜底罐,在整體器形乃至裝飾風(fēng)格上都顯示出強烈的關(guān)聯(lián)性……類(lèi)似的跨區域相似性除了陶器之外,還表現在聚落布局、建筑技術(shù)以及喪葬傳統上,如使用箱式木棺、流行二次葬、覆面等。”

概而論之,上述考古發(fā)現已經(jīng)可以提供給我們這樣一幅全新的路線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )圖,即從南北方向而論,從中亞、新疆穿越昆侖山和喀喇昆侖山可以進(jìn)入到今天西藏西部北段的阿里日土一線(xiàn),進(jìn)而由此可繼續南下和東進(jìn)。從東西方向而言,通過(guò)日土以南的4條外流型大河,則可從西藏西部的中段、南段進(jìn)入到中亞巴基斯坦、印控克什米爾、拉達克等地,這一路網(wǎng)向南和向東延伸,還可將雅魯藏布江流域連接成片,將西藏高原西南吉隆山谷的“泥婆羅道”與之相接,從而形成一個(gè)巨大的“高原環(huán)線(xiàn)”,成為“高原絲綢之路”在西藏西部規模宏大的集散地和交通節點(diǎn)。

這里,我們要提到歷史地理上的一樁多年來(lái)懸而未解的“公案”——唐代貞觀(guān)末年內地僧人玄照求法西域所行的路線(xiàn)問(wèn)題。據唐人義凈所撰《大唐西域求法高僧傳》的記載:

沙門(mén)玄照法師者,太州仙掌人也。……以貞觀(guān)年中,乃于大興善寺玄證明師處初學(xué)梵語(yǔ)。于是杖錫西邁,掛想祇園。背金府而出流沙,踐鐵門(mén)而登雪嶺。漱香池以結念,畢契四弘;陟蔥嶺而翹心,誓度有三。途經(jīng)速利,過(guò)覩貨羅,遠跨胡疆,到土蕃國。蒙文成公主送往北天,漸向阇蘭陀國,經(jīng)于四載,蒙國王欽重,留之供養。……后因唐使王玄策歸鄉,表奏言其實(shí)德,遂蒙降敕旨,重詣西天,追玄照入京。路次泥波羅國,蒙國王發(fā)遣,送至土蕃,重見(jiàn)文成公主,深致禮遇,資給歸唐。于是巡涉西蕃,而至東夏。以九月而辭苫部,正月便到洛陽(yáng),五月之間,途經(jīng)萬(wàn)里。

這段史料中所記載的“速利”“覩貨羅”“阇蘭陀”等地,學(xué)術(shù)界一般認為“速利”即為中亞一帶的碎葉水,也作渴石、史國,地在中亞撒馬爾干東南。“覩貨羅”即指吐火羅。“阇蘭陀”也作阇蘭達羅,即北天竺。從上下文來(lái)看,玄照是先到了中亞的史國、吐火羅一帶,然后又“遠跨胡疆”,折轉到了吐蕃(即文中的“土蕃”),在唐文成公主的資助之下,經(jīng)由“泥婆羅國”,也即今之尼泊爾,順利返回洛陽(yáng)。令人不解之處在于,玄照此行所采取的路線(xiàn)如此曲折,他究竟是因為何種原因、又是如何安排的行程路線(xiàn)?由此引發(fā)了國內外學(xué)術(shù)界多年來(lái)的討論。

日本學(xué)者森安孝夫認為:“玄照前往印度,不取從帕爾米直接南下的自古以來(lái)的常道,而是特意經(jīng)由吐蕃,很可能是因為當時(shí)吐蕃威令行于帕米爾地區,出于認為求得吐蕃的保護更安全的想法。”但王小甫則對此說(shuō)提出不同看法:“玄照已過(guò)吐火羅,將至北天竺(今印度北部旁遮普邦一帶),卻舍近求遠,反而又到了吐蕃,此行確實(shí)蹊蹺!從來(lái)經(jīng)行如玄照者僅此一人。倘若欲求保護而吐蕃威令果已行于帕米爾,何必再深入吐蕃去找文成公主送往北天(竺)?顯然,情況并非如森安所想。玄照一定是過(guò)吐火羅以后正好遇上天竺國內發(fā)生非常事件,他是不得已才繞道去吐蕃的。從玄照西行在文成公主出嫁以后和王玄策歸鄉以前來(lái)看,他遇到的很可能就是貞觀(guān)二十二年(648)王玄策使中天竺所遇到的天竺國內亂。據《新唐書(shū)·天竺國傳》記載:武德(618—626)中,四天竺即臣于中天竺,發(fā)生內亂時(shí),又有‘剽諸國貢物’的情況。這大概才是玄照未即入竺,而遠遠繞道吐蕃的真正原因。王玄策以吐蕃、泥婆羅等國兵平定天竺內亂以后,玄照才又由文成公主遣送北天竺。”

按下玄照此行的原因不表,王邦維則對玄照所行路線(xiàn)提出了新的思路:“(玄照)從土蕃往北天,似乎也未取道泥婆羅,而是直接到阇蘭陀國。如此玄照則只能沿今西藏西南岡底斯山與喜馬拉雅山之間,雅魯藏布江上游馬泉河谷西北行,即略當于今新藏公路南段的路線(xiàn),然后順薩特累季河上游河谷入北印度。”王邦維此說(shuō),可以說(shuō)是獨具慧眼,一語(yǔ)中的。因為事實(shí)上,如本文所論,經(jīng)過(guò)史前、象雄和吐蕃人的多年開(kāi)拓,西藏西部已經(jīng)形成了從北至南的北線(xiàn)、中線(xiàn)和南線(xiàn)三大路網(wǎng),從而構成與另一條西南方向的“泥婆羅道”相互圍合的“高原環(huán)線(xiàn)”,極大地便利了內地唐朝使節和高僧由此借道西行。王邦維所設想的這條線(xiàn)路,恰恰就是我們上文所討論的從西藏高原西部進(jìn)入南亞地區的南線(xiàn)路網(wǎng)。

如果基于這樣一個(gè)歷史背景來(lái)理解唐代僧人玄照所行路線(xiàn),他實(shí)際上是在吐蕃早已形成的環(huán)狀路網(wǎng)上,經(jīng)過(guò)松贊干布、文成公主的資助,又經(jīng)過(guò)多次從“泥婆羅道”出使印度的唐代著(zhù)名旅行家王玄策的指引,從而順利地從中亞、西域南下西藏西部,然后借道“泥婆羅道”去往北天竺,最后又利用這條唐代初開(kāi)的“新道”以最為近捷的路線(xiàn)和方式返回到祖國內地。從這個(gè)意義而言,高原各族人民歷經(jīng)艱辛所開(kāi)辟出的“高原絲綢之路”,也為祖國內地的使節、高僧西行中亞、南亞,提供了前所未有的便利條件,才有可能使玄照完成了此番史無(wú)前例的壯舉。

四、結語(yǔ)

總結本文所論,主要的結論是:

其一,西藏西部一系列新的考古發(fā)現,證明早在吐蕃滅亡象雄(644)之前,西藏西部今札達縣、噶爾縣等地已經(jīng)和新疆南部地區建立起了較為穩定的文化交流與聯(lián)系,這條越過(guò)“于闐南山”的交通干線(xiàn),無(wú)疑早在吐蕃勢力進(jìn)入象雄地區之前已經(jīng)初步形成。在征服象雄之后,吐蕃人充分利用了這些早期的通道進(jìn)一步加以改造和完善,使之成為從青藏高原西北方向外最早形成的交通要道,也是吐蕃進(jìn)入西域迄今為止年代最為久遠的通道。

其二,早在7世紀以降,在今西藏自治區阿里日土縣以南的廣闊區域內,和日土縣北部經(jīng)新疆南線(xiàn)通向西域于闐的通道的開(kāi)通大體同時(shí),也形成了“中道”南段從日土縣、噶爾縣沿獅泉河流域進(jìn)入拉達克的另一條通道。在這兩地新發(fā)現的巖面石刻題記和早年拉達克發(fā)現的石刻題記有諸多聯(lián)系。這條位于中道南段的通道和中道北段交相呼應,共同構成吐蕃從西藏西部西北方向同時(shí)進(jìn)入印度、中亞的國際路線(xiàn)。這條通道的功能是多方面的,既與人群流動(dòng)遷徙、商貿活動(dòng)有關(guān),也與吐蕃軍隊向外擴張的實(shí)際需求有關(guān)。

其三,吐蕃時(shí)期西藏西部地區已經(jīng)形成了一個(gè)交通路網(wǎng)。從南北方向而論,從中亞、新疆穿越昆侖山和喀喇昆侖山可以進(jìn)入到今天西藏西部北段的阿里日土一線(xiàn),進(jìn)而由此可繼續南下和東進(jìn)。從東西方向而言,通過(guò)日土以南的4條外流型大河,則可從西藏西部的中段、南段進(jìn)入中亞巴基斯坦、印控克什米爾、拉達克等地,這一路網(wǎng)向南和向東延伸,還可將雅魯藏布江流域聯(lián)接成片,將西藏高原西南吉隆山谷的“泥婆羅道”與之相接,從而形成一個(gè)巨大的“高原環(huán)線(xiàn)”,成為“高原絲綢之路”在西藏西部宏大的集散地和交通節點(diǎn)。唐代使節王玄策、高僧玄照,都曾充分利用了高原各族人民所打通的這一路網(wǎng),完成了自己的歷史使命,從而被載入史冊。但我們更不能忘記,還有無(wú)數高原上的無(wú)名英雄,用歷經(jīng)千百年來(lái)的辛勤奮斗成就了這一偉業(yè)。高原各族人民共同開(kāi)創(chuàng )、維護、并且也受益于高原絲綢之路,其歷史功績(jì)不能磨滅。

原文載于《中國藏學(xué)》2023年第6期

為便于閱讀,腳注從略

引文請以原刊為準,并注明出處。

購書(shū)請掃碼進(jìn)入中國藏學(xué)官方書(shū)店:

版權所有 中國藏學(xué)研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網(wǎng)安備 11010502035580號