【摘要】在中國這樣一個(gè)多民族國家中,建筑文化擁有多重的人文思想維度和豐腴的多樣性。通過(guò)跨地區、跨文化的互動(dòng)交流,古代中國多樣性的建筑思想在特定時(shí)空內得以交匯、容納和涵化,創(chuàng )造出眾多具有特定人文意涵的文化空間和景觀(guān)。其中,僅就佛教建筑而言,它作為具有神圣性的禮拜空間,同時(shí)又是宗教和文化兩種意志下思想、傳統和觀(guān)念的直接反映。而承載這些人文精神又具備可視性的建筑圖景也在漫長(cháng)的歷史中,潛移默化地影響和塑造著(zhù)身在其中的人、社會(huì )和族群。由此可以看出,宗教建筑史研究具有十分多元的角度,除卻對建筑本身的結構和技術(shù)演進(jìn)進(jìn)行探究以外,以此為基礎通過(guò)實(shí)證性的嚴謹考證和合理推測進(jìn)行闡釋和解構,揭示出宗教建筑背后所蘊含的人文意涵,更是我們深入中國傳統思想世界的一種路徑。

【關(guān)鍵詞】藏傳佛教;建筑形制;大木構佛堂;萬(wàn)神殿式;文化交融

【作者簡(jiǎn)介】魏文,男,1982年生,天津人,歷史學(xué)博士,中國藏學(xué)研究中心歷史研究所助理研究員,主要研究方向為十一世紀以來(lái)西藏佛教史及藏、漢、西夏等多民族佛教互動(dòng)史。

【文章來(lái)源】《中國社會(huì )科學(xué)報》2021年7月27日第3版。題目系編者所加,原文標題為《漸慕華風(fēng):從佛教建筑形制看文化交融》。

【中圖分類(lèi)號】K928.75;B948

漢藏兩個(gè)民族的文化交流源遠流長(cháng),宗教建筑文化的交融和創(chuàng )新是其中很重要的一個(gè)方面。從建筑法式、形制等元素看,西藏、青海、四川以及內蒙古等地保存下來(lái)一批14世紀以來(lái)的藏傳佛教寺院建筑,具有典型的“軸對稱(chēng)-一正兩廂”漢式建筑布局和漢藏結合式大木構佛堂做法,其中一些還留有藏傳密教曼荼羅結構的天頂彩畫(huà)。這種糅合了漢藏兩種建筑樣式和設計思想的佛教建筑,在特定地理區域的產(chǎn)生和流變,背后承載著(zhù)濃厚的文化融通的隱喻,對于我們理解漢藏民族文化互動(dòng)的模式和文化共同體的構建具有重要的意義。

從考古資料和現存遺構來(lái)看,桑耶寺式佛堂模式在11世紀以后成為藏傳佛教佛堂的基本形制。其特征是以縱向長(cháng)方形佛堂為核心,周?chē)h(huán)繞轉經(jīng)廊,佛堂和轉經(jīng)廊前有橫向窄長(cháng)的經(jīng)堂。這種模式流布范圍極廣,南至衛藏,西達阿里、克什米爾,北至河西走廊、黑水城一帶。直至16世紀格魯派的崛起,藏傳佛教殿堂的形制才發(fā)生根本性的改觀(guān)。從單體建筑來(lái)看,藏傳佛教佛堂初以藏式平頂建筑為主,外墻以石塊壘砌黏土夯筑承重,內以立柱安設托木承托橫梁,上覆擦木、木棍、木屑等,再于其上以黏土打阿嘎做成平頂。這種做法在藏地一直傳承至今。13世紀以來(lái),隨著(zhù)元朝的建立,藏傳佛教建筑開(kāi)始受到漢地建筑傳統的強烈影響。以西藏夏魯寺(Zhwa lu)為代表,雪域高原整合、創(chuàng )造出了一種結合漢藏兩種傳統的嶄新的建筑模式,并在藏傳佛教流布區域得以廣泛應用。由此,一種具有多重象征意義的文化圖景應運而生。這也是夏魯寺的擴建在漢藏關(guān)系史上具有里程碑意義的原因之一。

從現存夏魯寺建筑遺存中,我們可以明顯地看到漢地思維觀(guān)念和大木構建筑文化對夏魯寺建筑的改造和重構。從整體布局上看,擴建是在整合舊有佛殿的基礎上有規劃地進(jìn)行的,使寺院整體呈現出四殿合圍式、具有中軸線(xiàn)的“一正兩廂”的平面布局,反映出明顯的漢地建筑傳統及思維方式。夏魯寺的這種具有中軸線(xiàn)的“一正兩廂”的模式對15—17世紀衛藏新建寺院殿堂形制的影響無(wú)疑是巨大的,如后藏江孜白居寺(dPal’ khor chos sde)措欽大殿、山南地區的貢嘎曲德寺(Gong dkar chos sde)措欽大殿始建時(shí)期之格局,以及拉孜縣平措林寺(dGa’ ldan phun tshogs gling)措欽大殿等明代西藏名寺,無(wú)一例外都在平面上采用了這種布局。

(夏魯寺整體鳥(niǎo)瞰圖,中國藏學(xué)研究中心重大課題“元代夏魯寺藝術(shù)與漢藏文化交流”項目供圖)

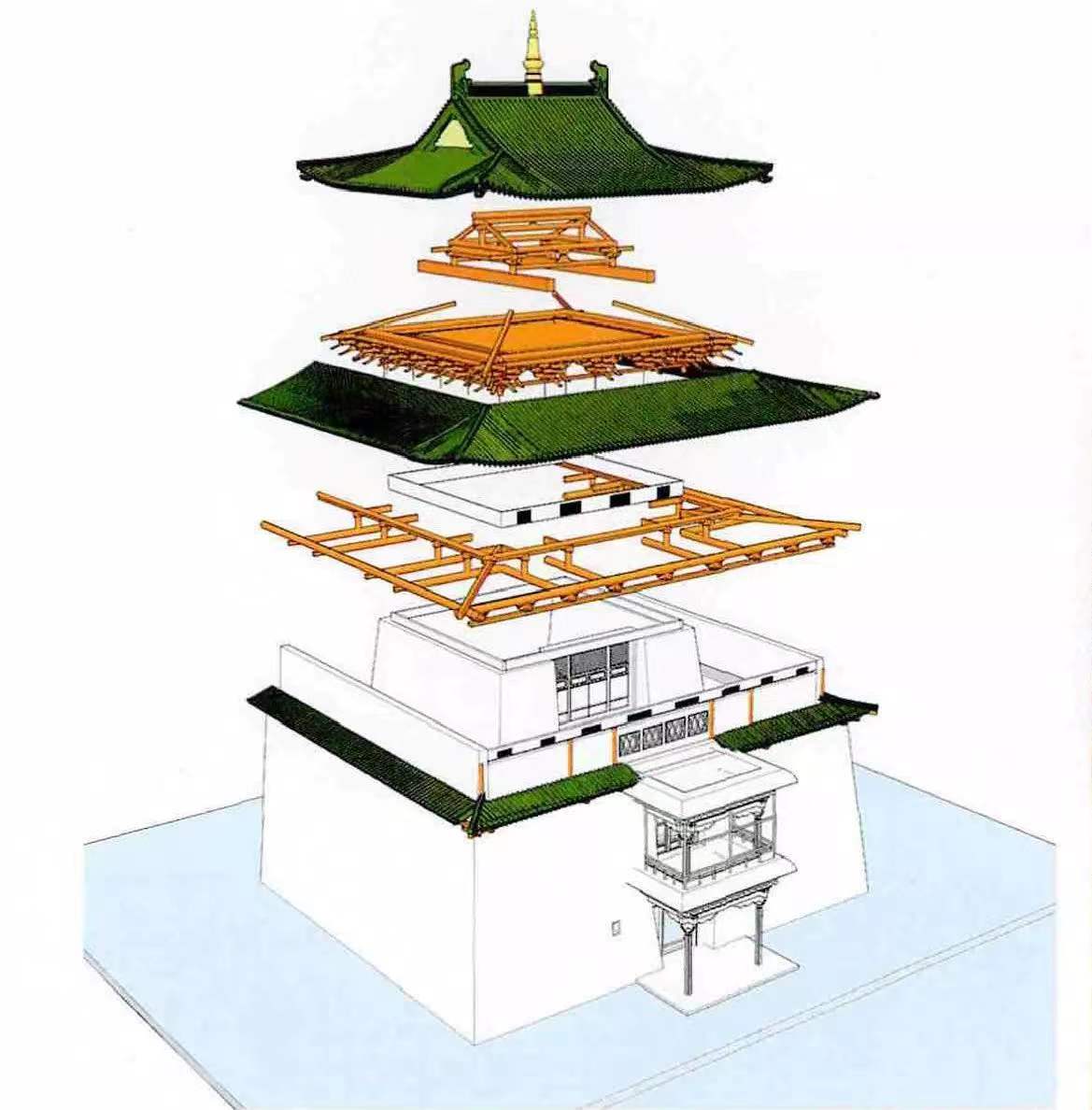

從單體建筑來(lái)看,夏魯寺擴建時(shí)期最上層的東西南北四個(gè)無(wú)量宮都采用了幾乎純然漢式的大木構做法,包括柱上、柱間和轉角斗栱結構組成的鋪作層、彩繪的平棊頂,上覆綠色琉璃瓦、以椽栿承托的懸山屋頂等,都與已知的元代建筑做法十分相似,屬于元代時(shí)期的官式做法。此殿具備后弘初期桑耶寺式形制的典型特征,即中心佛堂環(huán)以轉經(jīng)廊的形式。在這樣的藏式佛堂結構之上,將漢式大木構建筑加以整合時(shí),漢族匠師一方面不用立柱承托屋頂的做法,而是以周圈砌墻承重,在其上架設普拍枋承托上面的斗栱層和整個(gè)五槫歇山屋頂;另一方面運用了宋代《營(yíng)造法式》中“副階周匝”的做法,即在外檐柱外一周再增加一圈廊柱,并將廊柱間完全砌實(shí)構成封閉空間。由此“副階”部分就構成了圍合的轉經(jīng)廊,而在外觀(guān)上也形成了重檐歇山頂建筑。這種樣式可以稱(chēng)為漢藏結合式大木構佛堂。今日我們在藏地所能見(jiàn)到的這種形制的佛堂建筑,最早的實(shí)例就是夏魯寺東無(wú)量宮。夏魯寺的這種建筑模式在14世紀的衛藏地區影響甚廣,如著(zhù)名的噶當派古寺卓瑪拉康即采用和夏魯寺一樣的漢藏結合式對佛堂進(jìn)行了重修。而至15世紀以后,藏地雖然未能將復雜的“平槫——椽栿”木作技術(shù)繼承下來(lái),然僅就漢式坡面屋頂(rgya phibs)這種建筑外觀(guān)樣式而言,漢地歇山式金頂(gser gyi rgya phibs)在藏地已逐漸流行開(kāi)來(lái),最終成為整個(gè)雪域高等級佛教建筑的一種標準配置。

(夏魯寺東無(wú)量宮結構分解圖,作者繪)

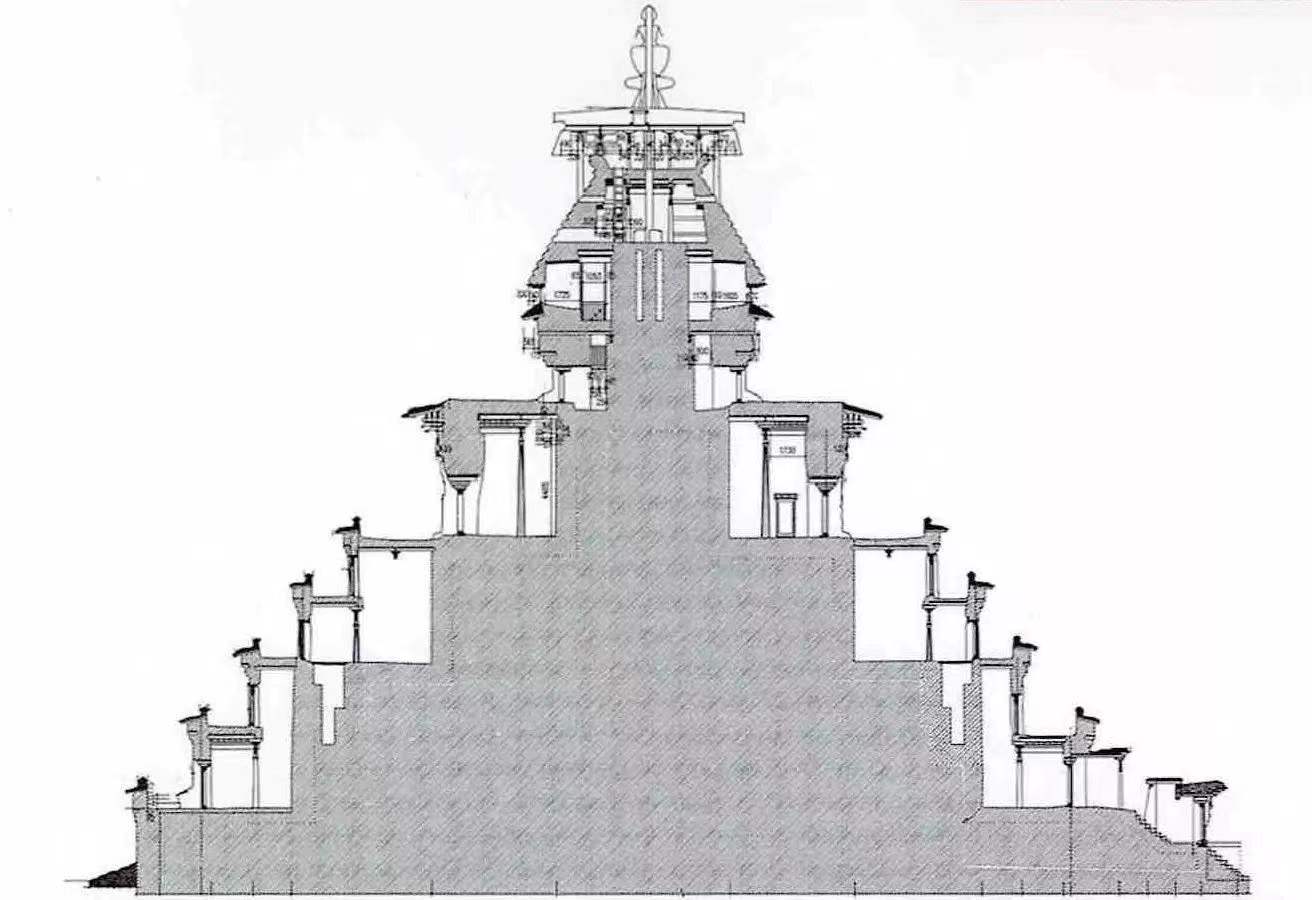

14世紀后期到16世紀基本遵循這種形制的漢藏結合式大木構佛堂建筑在河西地區,也就是甘青河西走廊和河湟流域十分流行。河西地區在地理上屬于漢藏雜處的交錯地帶,多重文明在這里交匯、融合,并衍生出了一些獨特的區域性的文化現象,而漢藏結合式大木構佛堂形制的演變就是其一。現在永登地區,也就是明代莊浪衛仍然保存了一批15—16世紀此種形制的藏傳佛教佛堂。它們均為明代河湟地區有“河西巨室”之稱(chēng)的魯土司家族所建。魯土司家族本自成吉思汗時(shí)期汗庭四大怯薛之一、速勒都思氏(sūldūs)鎖兒罕·失剌之子沈白(Chimbai)一系后人,其部落自13世紀中葉由漠北遷至現今永登地區駐扎,逐漸放棄游牧的草原生活方式,仿效漢人定居下來(lái),世守其土的中原理念漸漸深入其心。明朝時(shí)期,魯土司家族為明朝北拒蒙古,南捍諸番,戍守邊疆,以為藩屏。他們處處表現出對漢地文化和政治傳統的崇尚和認同,而盡量淡化自己的蒙古淵源。同時(shí),因應明朝帝王崇尚藏傳佛教信仰,魯土司家族也熱衷于藏傳佛教事業(yè),并極力宣揚自己的顯赫家世,將其與八思巴《彰所知論》所確立的佛教化的蒙藏史觀(guān)銜接起來(lái),借此確立自身地位。在這樣的思想背景下,魯土司家族建立的這些寺院在整體布局上體現出典型的漢地建筑軸對稱(chēng)和“一正兩廂”模式。而單體建筑則在固有漢藏結合式佛堂的基礎上,吸收了來(lái)自衛藏15世紀初所開(kāi)創(chuàng )的白居寺吉祥多門(mén)塔“萬(wàn)神殿式”做法,利用平棊和斗八藻井進(jìn)行巧妙的規劃和設計,繪制出四部密續各類(lèi)曼荼羅、尊神圖像,按照由高向低的次第,由中心向外依次排布,最終在天頂組成一個(gè)完備的佛教神系,創(chuàng )造出一種既遵循漢地建筑文化傳統,又具象化地體現藏傳佛教密教思想的神圣空間。

(白居寺吉祥多門(mén)塔剖面結構圖,來(lái)源:《西藏江孜縣白居寺調查報告》)

從其本質(zhì)上看,這樣的建筑體現的仍然是魯土司家族在保守其土其民的基礎上,祈求獲得明朝政府身份認同的一種渴求。如第五世土司魯麟興建的感恩寺,就鮮明地體現出魯土司家族的這種兩面性。其寺院布局到單體建筑皆是漢地宗教建筑模式,碑亭內有漢藏兩體石碑一通,其內容和表述迥異。正面漢文碑記的觀(guān)者是朝廷派來(lái)此地的流官和武將,因此漢文碑記的內容鮮明地體現出明代官方以儒家倫理為主體的意識形態(tài)和三教觀(guān)。而背后藏文碑記的觀(guān)者是藏族僧俗,因此極力將魯土司的家族史放進(jìn)13世紀以來(lái)重新塑造的佛教化的西藏歷史敘述脈絡(luò )中。感恩寺哼哈二將殿高懸“大明”匾額,殿內使用班丹扎釋厘定的“京版”繪制的六道輪回圖,大雄寶殿采用方形平面和大木結構,天頂繪制以無(wú)上瑜伽密無(wú)二續本尊時(shí)輪金剛曼荼羅為核心的四續部體系曼荼羅彩畫(huà),這一切皆是在塑造兩種截然不同的文化認同,實(shí)為魯土司家族依依東望和世守其土這一雙重性之隱喻。

(感恩寺大雄寶殿天頂布局圖,作者繪)

漢藏結合式大木構佛堂經(jīng)過(guò)“萬(wàn)神殿式”的重構,即向東北和東南方向迅速流傳開(kāi)來(lái)。經(jīng)過(guò)在地化的改良和結合,這種佛堂建筑形制在內蒙古和四川西部等藏傳佛教流行地區演變出具有鮮明地方性色彩的面貌。16世紀中葉,成吉思汗第十七世孫土默特部首領(lǐng)阿勒坦汗進(jìn)兵青海,蒙古和西藏重新開(kāi)始接觸。阿勒坦汗一方面與明朝重開(kāi)互市,接受明朝的冊封;另一方面為了樹(shù)立自己在蒙古諸部中的地位,開(kāi)始重拾藏傳佛教信仰,借助重建蒙藏關(guān)系再現祖先榮光,塑造自己紹緒元朝創(chuàng )立者忽必烈轉輪圣王的正統地位。因此,阿勒坦汗效仿忽必烈與八思巴會(huì )面之故實(shí),三次派遣使者邀請格魯派領(lǐng)袖索南嘉措(bSod nams rgya mtsho),同時(shí)命其駐牧青海的四子丙兔修建佛寺,迎接索南嘉措的到來(lái)。當時(shí)召請了眾多漢地工匠修建佛寺,由明神宗賜名“仰華寺”。應該指出的是,蒙古族是一個(gè)沒(méi)有建筑文化傳統的北方游牧民族,建筑在文化與政治生活中的功能及其象征意義是在其入主中原之后才建立起來(lái)的。而忽必烈所創(chuàng )建的輝煌城市——大都(dayidu),在阿勒坦汗及其他先輩心中留下了不可磨滅的歷史記憶。因此,阿勒坦汗對最高等級佛教寺院的視覺(jué)想象,仍以元大都皇家寺院的漢式建筑為主。這說(shuō)明仰華寺采取純然漢式建筑的樣式,一方面隱含著(zhù)阿勒坦汗對明朝政府作為中華之主的宣誓效忠,另一方面也是對深受漢文化滋養的本民族歷史記憶的一種復現。

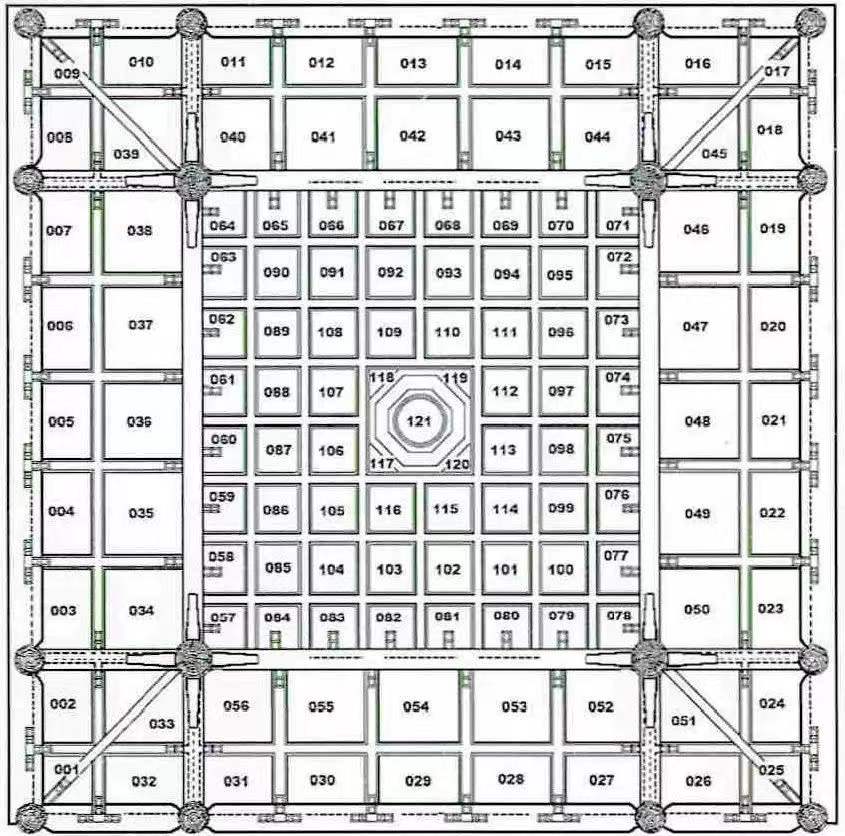

(美岱召佛殿平面和天頂布局圖,來(lái)源:《美岱召壁畫(huà)與彩繪》)

阿勒坦汗心中念茲在茲的理想就是重現大都往日的輝煌與繁榮。因此,在仰華寺會(huì )面之后,阿勒坦汗即返回土默特“仿照失陷之大都”營(yíng)造都市,先后建成了大板升和呼和浩特,并在城中修建藏傳佛教寺院,此即美岱召和大召之由來(lái)。通過(guò)深入青海,阿勒坦汗接觸到了河西地區流行的漢藏結合式“萬(wàn)神殿”大木構佛堂,創(chuàng )建了在蒙藏關(guān)系史上具有重要政教象征意義的仰華寺,可見(jiàn)仰華寺就是阿勒坦汗心目中理想佛寺的樣子。當然,因為大量山西工匠參與寺院修建,阿勒坦汗亦曾向山西總督和參政請求提供工匠和顏料等,因此其建筑法式不可避免地受到山西漢傳佛教建筑的影響。盡管如此,我們仍然能從美岱召的建筑樣式上看出其深刻的河西淵源。由此,蒙古藏傳佛教建筑發(fā)展即以漢式建筑風(fēng)貌為基調,清代以來(lái)蒙古佛教建筑呈現出一派濃濃的中華氣象,其發(fā)端即在此。

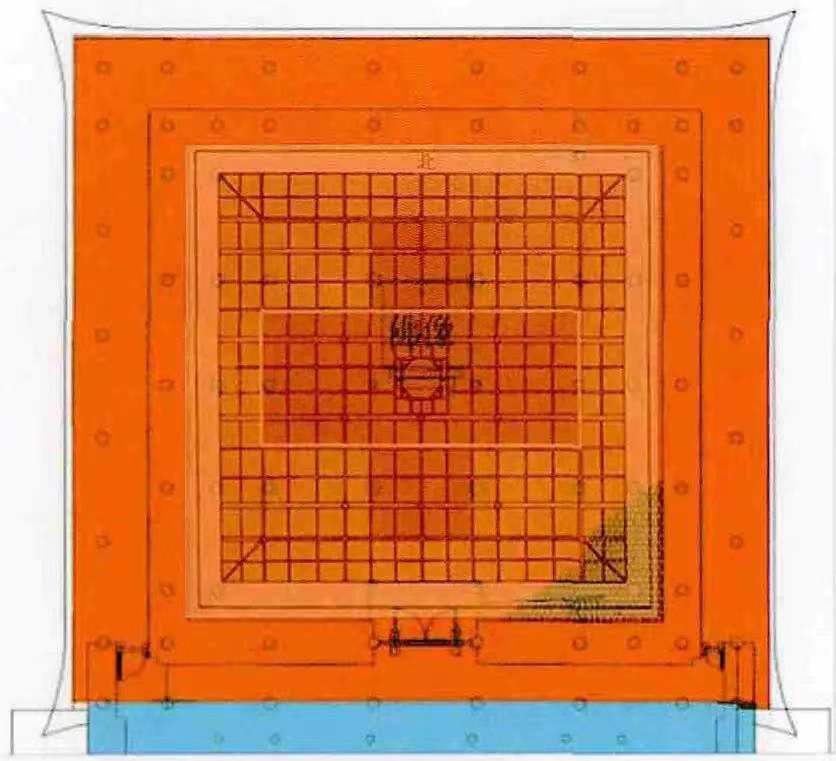

以河西為策源地,漢藏結合式“萬(wàn)神殿”佛堂形制不僅向東北內蒙古地區播遷,而且也通過(guò)藏彝走廊傳入了四川甘孜的木雅(Mi nyag)地區,與藏羌歷史悠久的碉樓建筑相結合,創(chuàng )造出一種新型的漢藏結合式碉樓經(jīng)堂。根據田野調查,這種碉樓經(jīng)堂的現存實(shí)例均分布在雅礱江支流立啟河和九龍河流域。通過(guò)壁畫(huà)年代分析,其營(yíng)造時(shí)間大致在15世紀后期到16世紀。此為漢地文化觀(guān)念借助建筑形制的流傳完成多民族共有文化建設的又一例證。

(巴都家經(jīng)堂碉天頂仰視圖,來(lái)源:《木雅地區明代藏傳佛教經(jīng)堂碉壁畫(huà)》)

以上,筆者主要從佛教物質(zhì)文化的維度,通過(guò)建筑考古的研究方法,對藏傳佛教佛堂建筑中肇始于河西地區的一些鮮明的漢文化建筑元素展開(kāi)研究,如“軸對稱(chēng)-一正兩廂”布局、帶回廊漢式重檐大木構和天頂曼荼羅彩畫(huà)組合等。這些反映漢地思想觀(guān)念和文化傳統的建筑元素,在13世紀末至14世紀初因元朝對西藏實(shí)現有效治理而由河西傳入藏地,并獲得了充分的在地化。在14世紀西藏本土佛教文化由吸收轉入自覺(jué)的階段,以布頓大師為代表的西藏一流學(xué)者,對此前數百年間從漢地、印度和西域傳入藏土的密教文獻,按照“四續部”的結構體系進(jìn)行了系統性的歸納和整理,基于此也衍生出了相對應的系統性的視覺(jué)表現,亦即包羅萬(wàn)象的、萬(wàn)神殿式的體系化圖像。這種嶄新的圖像表現方式在15世紀初反哺河西地區,催生出新的“同質(zhì)異構”的漢藏佛教建筑法式。這種新法式在此后不僅繼續在河西地區廣為流行,而且也外溢至內蒙古和四川西部康區,對當地16世紀及其以后的藏傳佛教建筑產(chǎn)生了至為深遠的影響,這在整個(gè)中國古代佛教建筑史上亦具有里程碑式的意義。從更深層的角度講,這種與藏式建筑相互融合的漢式建筑模式在漫長(cháng)的歷史中都可以被看作一種具有鮮明譬喻的文化符號,其所隱含的實(shí)際上是以華夏本位為根基,實(shí)現大一統思想的表述。從人與建筑的關(guān)系角度看,充滿(mǎn)象征意義的文化符號為藏地所接受和容納,成為了自我體現的一種文化觀(guān)念和自我文化要素的一個(gè)部分,在地化的、基于此再行創(chuàng )造的文化景觀(guān)不再被當地的和流動(dòng)性的人群視為一種外來(lái)的、異域的文化體現。這種長(cháng)歷史時(shí)段流行的可視化圖景,作為超越文字的精神意識的大眾傳播載體,是漢藏兩個(gè)民族之間不斷涵化和交融的眾多例證之一。當一種文化,如宗教信仰、視覺(jué)藝術(shù)等成為人們生活之日常,那么不知不覺(jué)中文化認同和文明共同體也將自然產(chǎn)生。

版權所有 中國藏學(xué)研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網(wǎng)安備 11010502035580號