《西藏通史》是國家財政專(zhuān)項撥款支持的重大科研課題,由中國藏學(xué)研究中心原總干事拉巴平措研究員主持,歷史研究所具體負責,組織協(xié)調全國30多家高校和科研機構的94位專(zhuān)家,經(jīng)過(guò)14年的通力合作共同完成,2016年由中國藏學(xué)出版社出版,受到學(xué)術(shù)界的高度評價(jià)和廣泛歡迎,還在2017年的中國第四屆中國出版政府獎的評審中獲得殊榮,在第四屆中國藏學(xué)研究珠峰獎的評審中獲得特別獎。回顧該課題完成的歷程,有許多經(jīng)驗可以總結,有許多感受值得記憶,也有許多問(wèn)題值得思考,本文結合《西藏通史》編委會(huì )的工作,從個(gè)人角度談點(diǎn)滴感受,分享如下。

一、為什么編撰《西藏通史》?

“通史”,顧名思義是一部整個(gè)世界、一個(gè)國家或一個(gè)地區從最早文明到現在的貫通的歷史。通史是歷史著(zhù)作最基本類(lèi)型之一,用中國通史類(lèi)史書(shū)的鼻祖司馬遷的話(huà)說(shuō),他撰寫(xiě)的《史記》一書(shū),“網(wǎng)羅天下放失舊聞,考之行事,稽其成敗興壞之理,上計軒轅,下至于茲,為十表,本紀十二,書(shū)八章,世家三十,列傳七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言”。[1]這里講了他的做法、目標、范圍、內容和用意,從而開(kāi)創(chuàng )了綜合本紀、表、書(shū)、世家、列傳等于一書(shū)的紀傳體通史體例。關(guān)于通史類(lèi)著(zhù)作的特點(diǎn),清代史學(xué)家章學(xué)誠認為通史有“六便”和“二長(cháng)”8個(gè)優(yōu)點(diǎn)。“六便”即免重復、均類(lèi)列、便銓配、平是非、去抵牾、詳鄰事。“二長(cháng)”即具翦裁、立家法。同時(shí)他也指出了通史著(zhù)作的“三弊”,即無(wú)短長(cháng)、仍原題、忘標目。[2]通史不僅可以展現不同歷史時(shí)期自然和社會(huì )方面的豐富內容,還可以展現生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展、社會(huì )制度演化、人類(lèi)文明進(jìn)步軌跡和內在規律。作為一種史學(xué)體例,古代有今天有,中國有外國有,其學(xué)術(shù)和社會(huì )價(jià)值毋庸置疑。今天的通史類(lèi)著(zhù)作,結合時(shí)代特點(diǎn),增補新的內容,借鑒了西方通史著(zhù)作的有益做法,形成更加科學(xué)規范的體例。

《西藏通史》的編撰還有其具體的原因,首先是由西藏地方歷史的特別重要性決定的。我們可以從多個(gè)方面來(lái)認識和理解:

從歷史角度看,西藏與內地及其他民族地區在經(jīng)濟、政治、宗教、文化、風(fēng)俗等方面都有密切的聯(lián)系,總結中國各地區各民族之間交往交流交融的成功經(jīng)驗,有助于繼承和吸收優(yōu)秀傳統文化的精華,增強民族自信心和自豪感,筑牢中華民族共同體意識。在西藏地方歷史上,出現過(guò)像松贊干布、薩迦班智達、八思巴、大司徒·絳曲堅贊、五世達賴(lài)喇嘛、頗羅鼐、六世班禪額爾德尼、九世班禪額爾德尼等杰出人物,他們對地方歷史的發(fā)展,對豐富中華傳統文化寶庫作出過(guò)突出的貢獻。歷史上,西藏各族人民創(chuàng )造了燦爛的物質(zhì)文明和精神文明,如聞名遐邇的布達拉宮、羅布林卡、大昭寺、小昭寺、桑耶寺、薩迦寺、白居寺和拉薩三大寺甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺等一大批物質(zhì)文化遺產(chǎn),以及藏醫藏藥、藏戲、格薩爾故事、音樂(lè )舞蹈、唐卡藝術(shù)等等非物質(zhì)文化遺產(chǎn),不僅為中國,也為世界物質(zhì)和精神文明的發(fā)展作出了重大貢獻。《西藏通史》的編撰出版,對弘揚包括藏族優(yōu)秀傳統文化在內的中華優(yōu)秀傳統文化,意義深遠。新中國建立以來(lái),西藏歷經(jīng)和平解放、民主改革、改革開(kāi)放,開(kāi)啟了新的歷史紀元。西藏經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展取得了舉世矚目的偉大成就。西藏60多年的跨越式發(fā)展經(jīng)驗寶貴,成就卓著(zhù),《西藏通史》對此認真加以總結,博古通今,必將為西藏和四省藏區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展穩定提供強有力的支撐。

從國際環(huán)境看,西方反華勢力和達賴(lài)集團分裂勢力在西藏歷史問(wèn)題上一直歪曲事實(shí)、制造謠言,混淆輿論,造成了極大的負面影響。為此,我們必須還歷史以本來(lái)面目,廓清迷霧,正本清源。因此,編著(zhù)和出版一部客觀(guān)、真實(shí)地反映西藏發(fā)展歷史,展現中國藏學(xué)界,特別是西藏歷史研究領(lǐng)域最新成果的《西藏通史》刻不容緩。《西藏通史》用大量的史事,充足的史料和嚴密的分析,澄清了許多歷史是非,有力地駁斥了國外藏學(xué)界一部分人和達賴(lài)分裂集團歪曲西藏歷史的言行,對他們宣揚的所謂“西藏自古獨立”“滿(mǎn)蒙非中國”說(shuō)、“民國西藏事實(shí)獨立”論,以及“1951年中國入侵西藏”說(shuō)等種種謬論進(jìn)行了針?shù)h相對的回擊,正本清源,為占領(lǐng)涉藏外宣高地打下了扎實(shí)的文本史料基礎。

從學(xué)術(shù)角度看,藏學(xué)發(fā)源于中國,西藏是藏學(xué)研究的沃土,具有優(yōu)良的學(xué)術(shù)文化傳統。西藏歷史上的先民們?yōu)槲覀儽A粝麓笈恼滟F石刻、檔案和歷史文獻,資料種類(lèi)繁多,編年史、教法史、王統記、高僧傳等一應俱全。與此同時(shí),涌現出大批著(zhù)名史家,撰有大量史學(xué)名作,《敦煌本吐蕃歷史文書(shū)》《弟吳教法史》《王統世系明鑒》《雅隆尊者教法史》《紅史》《朗氏家族史》《漢藏史集》《賢者喜宴》《白史》等是其中的代表作。我們通過(guò)編寫(xiě)《西藏通史》,對西藏的傳統史學(xué)成果加以系統研究,繼承傳統,開(kāi)辟未來(lái)。

《西藏通史》的編撰業(yè)已具備良好的學(xué)術(shù)研究基礎。首先,國內外藏學(xué)界已經(jīng)取得了許多重要的研究成果,并在藏學(xué)研究的諸多領(lǐng)域取得較大的進(jìn)展,特別是中國藏學(xué)研究的長(cháng)足進(jìn)步,為《西藏通史》的編撰奠定了扎實(shí)的基礎。藏文古籍文獻、藏文檔案資料的整理、出版工作成果顯著(zhù),漢文涉藏檔案文獻資料的匯集出版也蔚為大觀(guān),藏文經(jīng)典歷史文獻的漢譯引人注目。中國的西藏考古發(fā)掘和研究成就斐然,藏王陵墓、拉薩曲貢、青藏鐵路沿線(xiàn)考古、阿里地區考古等都有重要進(jìn)展。西藏歷史各個(gè)斷代史的研究都有可喜成就,專(zhuān)題不斷深化,領(lǐng)域不斷拓寬,國外的最新研究成果也不斷被介紹進(jìn)來(lái),為撰寫(xiě)《西藏通史》創(chuàng )造最為有利的條件。其次,學(xué)術(shù)界已經(jīng)出版了多部有一定分量的通史類(lèi)著(zhù)作,諸如恰白·次旦平措等的《西藏通史·松石寶串》[3],陳慶英、高淑芬主編的《西藏通史》[4]等,為編撰《西藏通史》提供了有益的借鑒。再次,西藏地方需要一部體例完整、內容系統全面的多卷本《西藏通史》,以反映西藏地方日新月異的發(fā)展成就和藏學(xué)研究的最新成果。此前出版的西藏地方通史還不是嚴格意義上的《西藏通史》,以上述兩種通史而言,民國部分都十分薄弱,當代部分皆無(wú),體例不完整。從內容上講,只關(guān)注到政治、經(jīng)濟、宗教和文化,其他內容大多缺乏。因此,在全國各省市已大多編撰完成了體例完整的地方通史的情況下,編撰這樣一部?jì)热萑娴摹段鞑赝ㄊ贰肪统蔀楸容^重要和迫切的任務(wù)。

《西藏通史》由中國藏學(xué)研究中心,特別是歷史研究所承擔也有諸多因素。課題負責人是中國藏學(xué)研究中心原總干事拉巴平措先生,他的全盤(pán)駕馭和全力支持,以及中心幾屆黨組主要領(lǐng)導的關(guān)心是《西藏通史》順利進(jìn)行的重要條件。拉巴平措總干事早年擔任西藏社會(huì )科學(xué)院院長(cháng)時(shí)就促成了恰白·次旦平措等編著(zhù)的《西藏通史》之實(shí)施和完成,該項成果是藏族學(xué)者撰寫(xiě)的高水平的一部地方通史著(zhù)作,受到學(xué)術(shù)界的歡迎和好評。隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展,特別是西藏各項事業(yè)的迅猛發(fā)展,以前幾部通史類(lèi)著(zhù)作尚有諸多內容需要增補完善,國內外藏學(xué)界諸多最新研究成果需要充分吸收,拉巴平措總干事親自牽頭、由歷史研究所的全體研究人員負責,組織協(xié)調全國藏學(xué)界共同開(kāi)啟了這一重大課題研究歷程。歷史研究所是全國藏學(xué)研究領(lǐng)域,特別是在西藏歷史研究領(lǐng)域具有一定學(xué)術(shù)影響力和較高學(xué)術(shù)地位的科研機構,科研人員理論素養高、專(zhuān)業(yè)基礎扎實(shí)、語(yǔ)言條件好、學(xué)風(fēng)嚴謹求實(shí)、有著(zhù)團結協(xié)作的良好風(fēng)氣,承擔并完成過(guò)許多重大科研課題,出版過(guò)大批高質(zhì)量的西藏歷史研究成果,以及藏文歷史名著(zhù)、外文藏學(xué)名著(zhù)的翻譯成果,老一輩學(xué)者如鄧銳齡先生能熟練閱讀和翻譯英文、法文和日文藏學(xué)文獻,懂得藏文;陳慶英先生熟練掌握藏文,翻譯過(guò)十多部藏文歷史名著(zhù),他們都出版或發(fā)表過(guò)許多高水平的學(xué)術(shù)論著(zhù)和論文,享有很高的學(xué)術(shù)聲譽(yù)。歷史研究所中青年學(xué)者大多掌握古漢語(yǔ)、藏語(yǔ)文并具有良好的外語(yǔ)條件,謙虛謹嚴、勤懇踏實(shí),在西藏歷史研究的不同領(lǐng)域各有成就。我們還邀請中國藏學(xué)研究中心的許多專(zhuān)家參與課題,如藏語(yǔ)言研究權威專(zhuān)家胡坦教授等。吸收中國藏學(xué)界及相關(guān)領(lǐng)域許多德高望重的前輩學(xué)者和優(yōu)秀中年骨干參加,擔任分卷主編或者撰寫(xiě)相關(guān)重要內容,還邀請上百位專(zhuān)家學(xué)者幫我們審稿把關(guān),保證了課題的順利開(kāi)展和出色完成。

中央和國家有關(guān)部委的高度重視,上級單位領(lǐng)導的關(guān)心,以及給予經(jīng)費上的充足支持和制度安排,是《西藏通史》能夠持續不斷進(jìn)行并圓滿(mǎn)出版的重要保障。在項目遇到困難時(shí),允許合理延期;經(jīng)費不足時(shí),予以補充。為了減少《西藏通史》項目運行制度上的阻力,還專(zhuān)門(mén)制定了專(zhuān)項管理規定,適度放權,讓課題組專(zhuān)家集中精力攻克學(xué)術(shù)難關(guān),節約了大量有效時(shí)間。

二、《西藏通史》的編撰原則和重點(diǎn)問(wèn)題

完成《西藏通史》這一人文社科研究領(lǐng)域里的重大工程,課題組的經(jīng)驗并不多,我們首先集中學(xué)習借鑒了范文瀾、蔡美彪先生主持的《中國通史》[5],郭沫若主編的《中國史稿》[6],翦伯贊主編的《中國史綱要》[7]和白壽彝總主編的《中國通史》[8]的成功做法,同時(shí)參考了其他省市地方通史編撰工作的有益經(jīng)驗,并確定各卷的負責人。我們特別邀請到著(zhù)名歷史學(xué)家和著(zhù)名藏學(xué)家擔任《西藏通史》顧問(wèn),他們是與范文瀾先生一起主持過(guò)《中國通史》的蔡美彪先生,參與過(guò)郭沫若主編的《中國史稿》的陳高華先生,擔任白壽彝主編《中國通史》分卷主編的陳得芝先生,吐蕃文獻和西藏宗教文化研究專(zhuān)家王堯先生,以及著(zhù)名藏族學(xué)者恰白·次旦平措先生、平措次仁先生、諾章·吳堅先生。蔡美彪先生以自己50多年從事通史研究的經(jīng)驗為我們的研究確定了基調,陳得芝先生幫我們出謀劃策并對“元代卷”和“吐蕃卷”提出中肯而重要的修改意見(jiàn),其他先生也都以不同的方式對《西藏通史》給予支持和幫助。

課題啟動(dòng)后,我們在充分調研和反復討論的基礎上確定編寫(xiě)體例和各卷撰寫(xiě)大綱。接著(zhù)在西藏各地做深入和細致的調研,聯(lián)系各方面專(zhuān)家,征詢(xún)對《西藏通史》編寫(xiě)的意見(jiàn)和建議,考察歷史遺跡和古老寺廟,收集檔案和文獻資料,深化對諸多重大問(wèn)題的認識。

以下幾點(diǎn)是我們特別關(guān)注到的若干問(wèn)題:

首先是貫通問(wèn)題,也就是《西藏通史》的“上下通”與“左右通”問(wèn)題。實(shí)現“上下通”在現有的西藏通史類(lèi)著(zhù)作中尚屬首次。往上追溯到更早期歷史不難達成一致,但是要不要吸收古脊椎動(dòng)物學(xué)界,特別是基因學(xué)界的最新研究成果卻還存在爭議。我們?yōu)榱藥椭x者打開(kāi)視野,大膽吸收了自然科學(xué)界,特別是古地質(zhì)學(xué)、古生物界、古氣候學(xué)、生物醫學(xué)界等學(xué)科有關(guān)地質(zhì)變遷、人類(lèi)來(lái)源和早期活動(dòng)的一些成果,旨在引起讀者從多學(xué)科、寬視野來(lái)認識西藏地方遠古時(shí)期的歷史。《西藏通史》的下限放在哪里則存在較大爭論,有學(xué)者認為寫(xiě)到1965年即可,還有學(xué)者認為寫(xiě)到改革開(kāi)放合適,也有學(xué)者反對寫(xiě)到最近的一年,這些說(shuō)法都有道理,我們卻有自己的考慮:那就是徹底的上下貫通,按照原來(lái)的計劃準備寫(xiě)到2000年,后來(lái)隨著(zhù)課題的延期及當代西藏地方歷史發(fā)展的重大變化,特別是中央第四次、第五次,乃至第六次西藏工作會(huì )議的召開(kāi),各項事業(yè)取得了長(cháng)足進(jìn)展,需要從歷史角度加以梳理和展現,還有2008年西藏發(fā)生了拉薩“3·14”打砸搶燒暴力事件,以及后來(lái)在部分藏區省份出現的自焚事件,也預示著(zhù)西藏地方特殊矛盾的存在和尖銳復雜,當代部分承擔了記錄事實(shí)、展示特點(diǎn)、探尋規律的使命。

《西藏通史》的寫(xiě)作風(fēng)格,究竟是只敘述歷史脈絡(luò ),不加個(gè)人觀(guān)點(diǎn),還是重視對各個(gè)重大事件、歷史人物和相關(guān)制度分析評述?古人對此即有不同認識,章學(xué)誠在《和州志·志隅自敘》一文中就曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“鄭樵有史識而未有史學(xué),曾鞏具史學(xué)而不具史法,劉知幾得史法而不得史意。此予《文史通義》所為做也”。雖然兼得各項不易,所論也有著(zhù)眼點(diǎn)上的差異。在處理“史”和“論”這對基本關(guān)系時(shí),我們的原則是實(shí)事求是,以史為先,論從史出,也就是重史實(shí)敘述,重史料的運用,在證據充分的條件下得出客觀(guān)的或者貼近客觀(guān)的結論,竭力避免高談闊論和過(guò)度引申。“左右通”的問(wèn)題也是需要解決的重點(diǎn)問(wèn)題,西藏地方歷史發(fā)展不平衡,記載相關(guān)時(shí)段歷史的資料以及研究也呈現明顯的不平衡,唐代、元代和清代政治史的內容相對清晰,而宋朝時(shí)期西藏地方政治史則頗為模糊,宗教史的內容則十分突出,各個(gè)時(shí)期的社會(huì )經(jīng)濟、生產(chǎn)生活又相對缺乏,如此等等,不一而足。這些就需要我們既要嚴格編撰體例,保持貫通的本質(zhì),同時(shí)又要加大研究的力度,努力挖掘資料、厘清脈絡(luò ),還要采取有效方式保持內容的豐富和完整,最后達到各卷自身的“左右通”,以及全書(shū)體例和內容的上下貫通。

我們編撰《西藏通史》秉持的又一個(gè)重要原則就是“厚古不薄今”。歷史著(zhù)作厚古薄今既有窮根溯源的用意,也有回避當代是非的用心。而厚今薄古更多是明確著(zhù)史旨在經(jīng)世致用,彰顯當代成就或評議當前是非,以為龜鑒。我們編著(zhù)《西藏通史》則力求平衡,既要展現西藏地方漫長(cháng)歷史的厚重,又要展現當代西藏巨大的變革、輝煌成就與曲折歷程。

與此同時(shí),我們還要比較好的處理兩對關(guān)系,一個(gè)是西藏通史與藏族通史的關(guān)系。簡(jiǎn)單地說(shuō),《西藏通史》與《藏族通史》有十分密切的聯(lián)系,都與藏族和藏區歷史有關(guān)系,但也有明顯的區別,前者是地方通史,后者是民族通史。在一些具體問(wèn)題上,還需要做更細致的甄別和區分,比如吐蕃王朝是一個(gè)強大的政權,控制著(zhù)遼闊地域,遠遠超出了今天“西藏”的范圍,不易也不宜分割敘述,那么關(guān)于這段歷史盡管我們把側重點(diǎn)放在西藏范圍,但是不可避免地要超出西藏通史的范圍,具有了民族史的某些特征。原則上還是要在《西藏通史》的體例之下確定內容和敘述范圍。一個(gè)是處理好西藏地方政權與中原政權及中央王朝的關(guān)系。我們吸納了譚其驤先生在《歷史上的中國和中國歷代疆域》[9],費孝通先生《中華民族的多元一體格局》[10]等論著(zhù)中的核心觀(guān)點(diǎn),在思想上明確了中國是一個(gè)統一的多民族國家,中國的歷史和文化是由中國各民族共同締造和譜寫(xiě)的,藏族是中華民族大家庭的重要成員,西藏自古是中國一部分等重要原則,這就容易理解和把握歷史上中國各民族、各地區所建立的政權都是中國歷史的組成部分,歷史時(shí)期無(wú)論是分還是合都屬于古代中國歷史的內容,充分肯定各民族在中國歷史形成發(fā)展中的貢獻,這就解決了在不少研究者那里無(wú)法貫通,甚至自相矛盾的問(wèn)題,反映了歷史真實(shí)、客觀(guān)規律和各民族的根本利益。由多杰才旦主編、鄧銳齡副主編,鄧銳齡、陳慶英、張云、祝啟源著(zhù)《元以來(lái)西藏地方與中央政府關(guān)系研究》[11]一書(shū),為關(guān)系史的研究做了堅實(shí)的鋪墊。

三、西藏通史的指導思想:辯證唯物主義和歷史唯物主義

改革開(kāi)放以來(lái),隨著(zhù)思想解放的深入,西方各種理論方法的傳播,以及中國學(xué)術(shù)界不斷涌現新的觀(guān)點(diǎn),也包括舊觀(guān)點(diǎn)的新解讀,在中國學(xué)術(shù)界就呈現主流思想主導下,各種思想、各種觀(guān)點(diǎn)競相紛呈的局面。在《西藏通史》用什么作為指導思想這個(gè)不成問(wèn)題的問(wèn)題上,事實(shí)上也有過(guò)討論,有的專(zhuān)家建議用西藏地方傳統的思想作為指導思想,可是西藏地方傳統史學(xué)的指導思想主要是宗教的和神學(xué)的指導思想,不僅不可能而且無(wú)法做到。對于西方傳入中國的各種史學(xué)理論和方法應該客觀(guān)對待,其在解決具體問(wèn)題上具有某種的參考價(jià)值,大家的基本共識,沒(méi)有疑義,但是生搬硬套一些自己都沒(méi)有弄明白的理論和方法,我們必須堅決杜絕。對于馬克思主義辯證唯物主義和歷史唯物主義觀(guān)點(diǎn)和方法的運用,我們也不能照搬教條,不是引用個(gè)別字句,或者用歷史史實(shí)牽強解讀理論,而是要深刻理解內涵,掌握基本原則,并將其貫穿在《西藏通史》的整個(gè)編撰過(guò)程和內容之中,通過(guò)科學(xué)研究、平實(shí)敘述和客觀(guān)評價(jià),更客觀(guān)、深入和準確地認識西藏地方歷史的特點(diǎn)與規律,發(fā)揮其傳承文明,服務(wù)社會(huì ),資政育人,啟迪智慧的作用。

四、西藏通史的原則:集大成與學(xué)術(shù)創(chuàng )新

《西藏通史》是一個(gè)國家級重大科研項目,由國家財政部專(zhuān)項撥款支持,受到學(xué)術(shù)界,特別是藏學(xué)界的高度關(guān)注和殷切期待。在課題研討階段,不少學(xué)者對《西藏通史》的學(xué)術(shù)創(chuàng )新提出了諸多建議,課題組也在此花費很大心力研究如何實(shí)現創(chuàng )新問(wèn)題。蔡美彪先生以自己豐富的《中國通史》編撰經(jīng)驗和卓越見(jiàn)識,如醍醐灌頂,讓我們豁然開(kāi)朗,篤定立場(chǎng):《西藏通史》就是要把藏學(xué)界經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗、業(yè)已成熟的成果吸收進(jìn)來(lái),也就是集藏學(xué)界研究之大成,而非處處著(zhù)眼創(chuàng )新。

怎么理解集大成呢?筆者個(gè)人體會(huì ),首先《西藏通史》是集學(xué)術(shù)界大家和前人思想智慧之大成。我們吸收了譚其驤先生對歷史上中國和中國歷代疆域的理論,吸收了費孝通先生有關(guān)中華民族多元一體格局的理論,吸收了蔡美彪先生有關(guān)通史編撰原則的智慧,讓我們思路清晰、目標明確,掃除了研究道路上的重大障礙,避免了出現顛覆性錯誤的可能。其次是集學(xué)術(shù)研究成果之大成。我們努力收集不同方面、不同類(lèi)型、不同文種、不同學(xué)科的檔案與文獻資料,吸收中國藏學(xué)界和國際藏學(xué)界的重要和前沿的研究成果,使《西藏通史》在資料的豐富性、多樣性和創(chuàng )新性上有了依托,使學(xué)術(shù)界的重要研究成果和發(fā)現能夠得以展現,力求客觀(guān)平實(shí),經(jīng)得起時(shí)間的檢驗。再次是集各方成熟觀(guān)點(diǎn)方法之大成。遇到重大問(wèn)題、觀(guān)點(diǎn)分歧問(wèn)題和疑難問(wèn)題,我們充分征詢(xún)各位專(zhuān)家的意見(jiàn),充分展開(kāi)討論,集中大家的智慧解決了許多問(wèn)題,同樣是一種集大成的體現。

通史類(lèi)著(zhù)作是另一種史學(xué)體例,全面駕馭、宏觀(guān)把握和準確描述都必須建立在深入研究的基礎之上,集大成的過(guò)程本身就是一個(gè)綜合創(chuàng )新的過(guò)程。《西藏通史》的撰寫(xiě)自然不能就此止步,我們還努力處理好集大成與學(xué)術(shù)創(chuàng )新之間的關(guān)系,希望該項成果能有更多的創(chuàng )獲。

五、西藏通史的創(chuàng )新之處

《西藏通史》的主要特色和創(chuàng )新成就較多,主要有以下幾點(diǎn):

首先,《西藏通史》從西藏地方歷史研究領(lǐng)域的疑難點(diǎn)和空白點(diǎn)入手,利用文物考古資料及漢藏等多語(yǔ)種文獻資料,充分借鑒國內外優(yōu)秀研究成果,對上起新石器時(shí)代,下至2015年的西藏地方政治、經(jīng)濟、社會(huì )制度、思想文化、宗教、軍事、科技、交通、民族關(guān)系等方方面面加以探討,雄辯地說(shuō)明西藏自古是中國不可分割一部分的歷史史實(shí)。

其次,《西藏通史》是目前國內外藏學(xué)界體例完整、內容全面、系統展現西藏歷史研究的重要著(zhù)作,填補了西藏地方通史研究的空白,集中體現了中國藏學(xué)研究的最新成就,具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值。

第三,該書(shū)按照中國傳統朝代體系,把西藏地方納入整個(gè)中國歷史的大框架之中,把西藏地方歷史發(fā)展放在中國各民族交往交流交融的大背景中加以考察,有助于認識和把握中華民族歷史的整體性和內在聯(lián)系性,視野開(kāi)闊、起點(diǎn)高、把握準。

第四,該書(shū)立足史料,充分吸收學(xué)術(shù)界已有研究成果,遵循“厚今不薄古”的原則,實(shí)事求是,深入探究西藏地方歷史發(fā)展的客觀(guān)規律,將其總結為“三個(gè)高潮”(吐蕃、元代和當代),“兩個(gè)低谷”(宋代、近代)。

第五,該書(shū)運用豐富充足的史實(shí)和扎實(shí)的史料,有針對性地回應和駁斥了達賴(lài)集團分裂分子夏格巴的《西藏政治史》和西方反華學(xué)者黎吉生的《西藏簡(jiǎn)史》、范普拉赫的《西藏的法律地位》等書(shū)中的荒謬論述,特別是所謂“西藏自古獨立”說(shuō)、“滿(mǎn)蒙非中國”說(shuō)、“民國西藏事實(shí)獨立”論,以及“1951年中國入侵西藏”說(shuō)等種種謬論,深入剖析,撥亂反正,有助于教育廣大干部群眾形成正確的歷史觀(guān)和凝聚歷史共識,更有效地服務(wù)于我國的涉藏輿論宣傳。

第六,《西藏通史》充分吸收海內外藏學(xué)界的研究成果,體現“集大成”的特點(diǎn),同時(shí)又在早期、宋代、明代和當代幾個(gè)較薄弱研究領(lǐng)域填補了一些空白,在研究相對成熟的唐朝、元朝和清朝幾個(gè)斷代也有所推進(jìn),有所創(chuàng )新。《西藏通史·當代卷》一直撰寫(xiě)到2015年,字數達210多萬(wàn)字,客觀(guān)展現了中國共產(chǎn)黨的西藏政策和在共產(chǎn)黨領(lǐng)導下西藏各方面所取得的偉大成就,全面和系統地反映了西藏當代歷史發(fā)展特點(diǎn),被認為是目前西藏當代史研究領(lǐng)域水平最高和最權威的著(zhù)作。

第七,該書(shū)嚴格遵守學(xué)術(shù)規范,史料有出處,引證有來(lái)歷,敘述平實(shí)客觀(guān),論證有理有據,譯名用詞規范,編校質(zhì)量高。前有精美圖片配合全書(shū)主要內容,后有“大事記”“專(zhuān)有名詞漢藏對照”“主要參考文獻”和“索引”,體例完備。

第八,通過(guò)《西藏通史》的編撰,培養和造就了馬克思主義藏學(xué)家隊伍,一批優(yōu)秀藏學(xué)研究人才脫穎而出,年輕的優(yōu)秀人才快速成長(cháng)起來(lái),為中國藏學(xué)的發(fā)展繁榮打下堅實(shí)基礎。同時(shí)實(shí)現了中國藏學(xué)界的一次大協(xié)作與大聯(lián)合,《西藏通史》組織協(xié)調漢藏等多民族、老中青均有的94位藏學(xué)專(zhuān)家參加撰稿工作,還吸納了臺灣地區著(zhù)名藏學(xué)家撰寫(xiě)有關(guān)內容,在推動(dòng)海峽兩岸藏學(xué)領(lǐng)域交流,服務(wù)反獨促統大局方面發(fā)揮了積極作用。

當然,作為一部系統的通史著(zhù)作,《西藏通史》還會(huì )存在很多不足與問(wèn)題,包括內容不夠完善、資料還可以再豐富、有些重要成果未被吸納進(jìn)來(lái)、有些敘述或評論不夠準確,甚至還存在某些錯誤之處等等,我們真誠期待大家的批評和指正,以便將來(lái)有機會(huì )再版時(shí)補充完善,更好地服務(wù)讀者,服務(wù)社會(huì )。

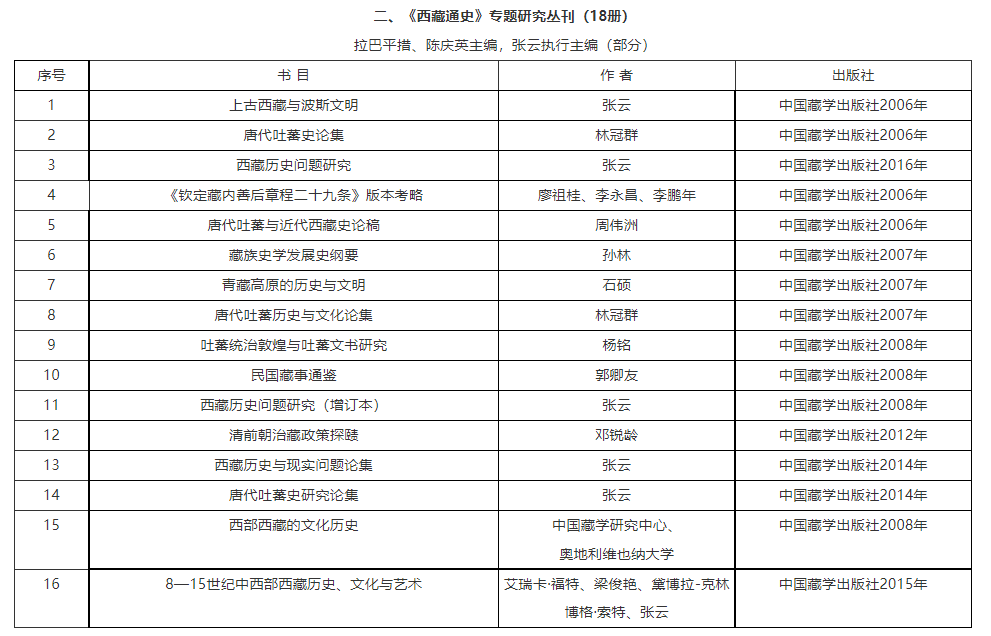

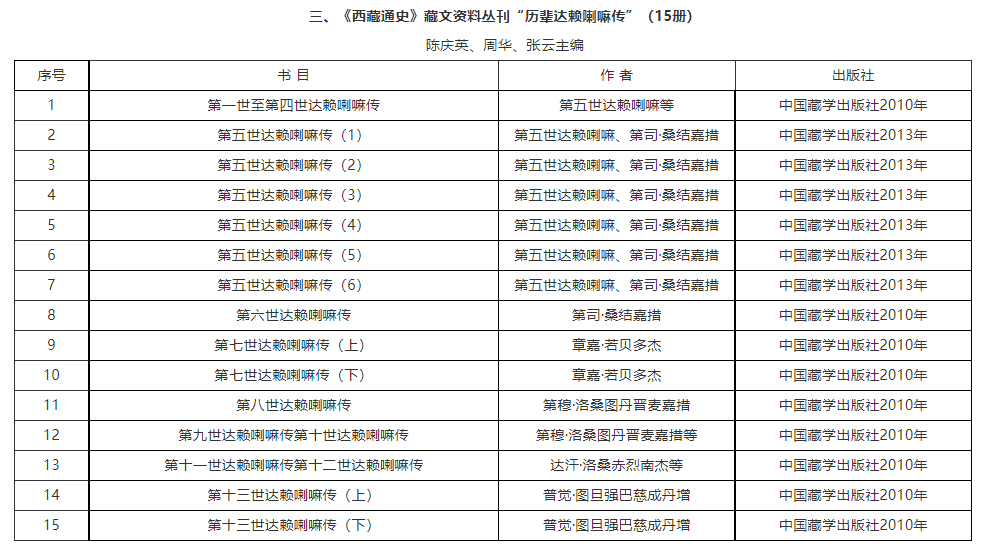

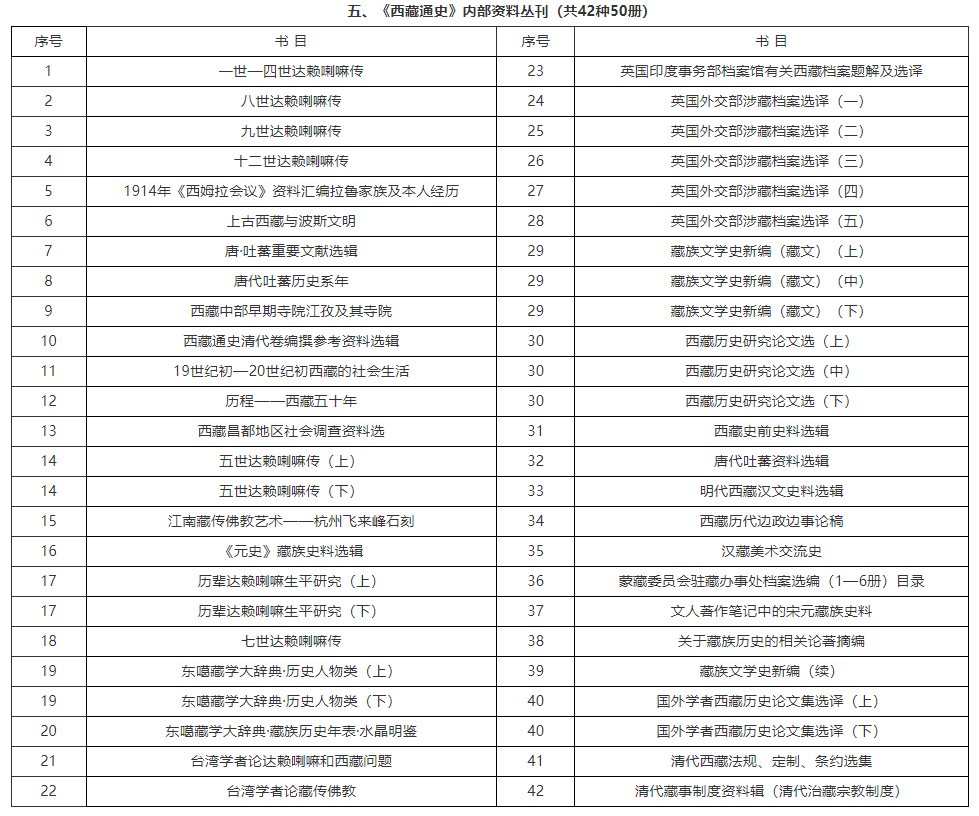

最后還要補充一點(diǎn),《西藏通史》項目的成果是較為豐富的,除了主體成果之外,還有多項輔助性成果,羅列如下,以饗讀者。

[1]司馬遷:《史記·太史公自序》。

[2]章學(xué)誠:《文史通義·釋通》。

[3]恰白·次旦平措、諾章·吳堅:《西藏簡(jiǎn)明通史》[M](藏文本),拉薩:西藏古籍出版社,1989年。恰白·次旦平措、諾章·吳堅、平措次仁著(zhù),陳慶英、格桑益西、何宗英、許德存譯:《西藏通史·松石寶串》[M],拉薩:西藏社會(huì )科學(xué)院、《中國西藏》雜志社、西藏古籍出版社聯(lián)合出版,1996年;2004年第2版。

[4]陳慶英、高淑芬主編:《西藏通史》[M],鄭州:中州古籍出版社,2003年。

[5]范文瀾、蔡美彪等:《中國通史》[M],北京:人民出版社,2009年。

[6]郭沫若主編:《中國史稿》[M],人民出版社,1976—1987年。

[7]翦伯贊主編:《中國史綱要》[M],人民出版社,1979年。

[8]白壽彝總主編:《中國通史》[M],上海:上海人民出版社,1999年。

[9]譚其驤:《歷史上的中國和中國歷代疆域》[J],《中國邊疆史地研究》1988年第3期,第1—9頁(yè)。這是作者在1981年5月下旬召開(kāi)的“中國民族關(guān)系史研究學(xué)術(shù)座談會(huì )”上的講話(huà),發(fā)表時(shí)本人做了一些修改。

[10]費孝通:《中華民族的多元一體格局》[A],載費孝通等著(zhù):《中華民族多元一體格局》[M],北京:中央民族學(xué)院出版社,1989年。

[11]多杰才旦主編、鄧銳齡副主編,鄧銳齡、陳慶英、張云、祝啟源著(zhù):《元以來(lái)西藏地方與中央政府關(guān)系研究》[M],北京:中國藏學(xué)出版社,2005年。

(本文作者:張云,原載于《中國藏學(xué)》2018年第2期)

版權所有 中國藏學(xué)研究中心。 保留所有權利。 京ICP備06045333號-1

京公網(wǎng)安備 11010502035580號